PRESENTATION 発表

PRESENTATION 発表

食事をしましょう

[取材先 ]ウクライナ避難民運営食堂 Nadiya 別當 紀人さん

[チーム] 食口(シック) オウ シンイ/齋藤 陽樹/松本 万梨

シックは、韓国語で「同じ釜の飯を食べる」という意味で、みんなで食べることを強調する言葉として使われています。食事を共にし、共に生きていくという思いをチーム名に込めました。

なぜ「食」か?

齋藤 始めに、私たちが「食」をテーマにした理由ですが、世界中の誰もが行う普遍的な行為で多文化共生のツール、自然な形での交流を可能にすると考えたからです。この食を通じて多文化共生を探るという観点から調べるうちに、ウクライナ避難民食堂Nadiya へたどり着きました。Nadiya はデッサン会や講演活動など、多岐にわたる活動を行っており、食堂もその一環でした。この食堂がどのように成り立ち運営されているのかについて興味を持ち取材をしました。

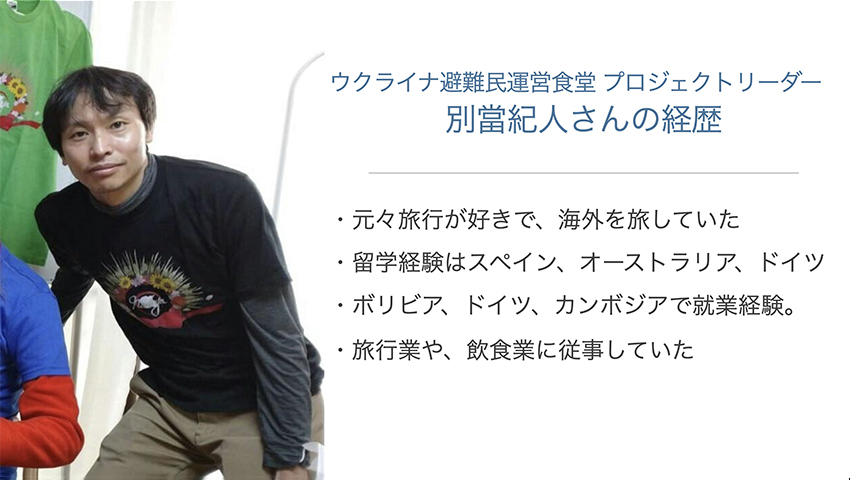

この Nadiya のプロジェクトリーダーをしている別當紀人さんの経歴について説明させていただきます。別當さんはもともと旅行が好きで海外を旅していて、スペイン、オーストラリア、ドイツに留学をした経験があります。また、ボリビア、ドイツ、カンボジアで就業経験があり、主に旅行業や飲食業に従事していたそうです。

ウクライナ避難民食堂の名前にもあるNadiya は、ウクライナ語で「希望」という意味で、避難民に希望を届けたいという意味を込めてこの名前を付けられたそうです。食堂の場所は小平店と田無店の二つがあります。ここでウクライナについて簡単に説明をさせていただきます。ウクライナはヨーロッパの東部に位置する国で、首都はキーウ、別名キーエフ。人口は 4000 万人超えで、面積は日本の 1.6倍の国です。ロシア系の住民が 2 割ほどいて、ウクライナ語が国家語とされていますが、ロシア語を話す人も多くいます。文法的には似ていますが語彙に違いがあります。ウクライナの代表料理として、ボルシチ、ヴァレニキ、ホルブツィ、サロ、クティアなどがあります。

食堂設立の背景と理念

別當さんがボリビア滞在中にベネズエラ難民問題に関心を持ち、そこが発端となりました。そんな中、ロシアとウクライナの情勢を知って、もともと知り合いだったウクライナのエリーザさんの身元保証人となり支援を行うことになりました。日本でウクライナ避難民の支援を決意し、食堂を設立することになりました。

別當さんの動機として、海外の困難に直面した際に助けてくれた他国の人々の支援に感謝し、その経験から避難民を支援するための食堂を開設したそうです。海外で自分が助けられた恩返しを世に還元したいという気持ちが食堂設立の原動力となったそうです。別當さん自身も海外で言葉が通じない状況を経験し、食を通じてなら人々とつながることができると考えて食堂を設立したそうです。Nadiya の料理について説明します。先ほども紹介したんですけど、ボルシチとか、パンプーシュカというパンと、もう一つ国民的な野菜であるビーツのゆで汁で炊いたおにぎり、チーズが入ったおかずのヴァレニキともう一つ、イチゴのヴァレニキがあって、イチゴのヴァレニキはデザートとして出されます。

Nadiya の支援

松本 次に、Nadiya の支援の仕組みについてです。一つ目の仕組みとしては、この食堂では料理だけではなくてウクライナの品物を販売しています。調味料入れとかバンダナなどを、ウクライナ避難民の方が、食堂に食べに来た人たちに対して説明しながら手売りしたりしていました。

二つ目の仕組みとして、地域の農家や、ほかの団体と提携しています。正直に言うと、別當さんは食堂の運営は赤字続きだと言っていたんですけど、地域の農家さんとかパン屋さんと提携することで、なんとか食堂が運営できていると言っていましたし、食堂で使われているビーツは別當さん自身も栽培しているんですけど、農家の方から無料で提供していただいた分もすごく多いと言っていました。あと、クラウドファンディングも立ち上がっていて、さっきも出た地域との提携、地域の農家との提携と、クラウドファンディングでもらった寄付金が食堂運営の主な資金源になっているのです。そのほかにも、月一でウクライナ避難民の方をモデルにしたデッサン会や、別當さんが不定期で行っていた講演活動なども Nadiya の活動の一つで、支援の仕組みにもなっています。

次に、私たちが最初にインタビューする前にどういう目的で取材したのかを説明します。食事を通じて異なる文化や価値観を持つ人々が、どのように交流して共生しているのかを探ることと、食堂の運営における課題や困難を理解し、どのようにそれを乗り越えているのかを知りたいという大きく二つを掲げてインタビューに行きました。しかし、取材をする中で、言語の壁とか文化の違い、そして政治的な問題がからみ合って食堂運営が非常に複雑であることが分かりました。

中立の姿勢

その取材の中ですごく印象的だったのが、別當さんの中立の姿勢です。次に別當さんの中にある中立の姿勢について、それがどういうことなのかを実際にお聞きいただきます。

別當さん講演記録

別にそれがいい悪いじゃなくて個人の意見は自由なんですよ。

中立でいてくれなんて言っているわけじゃなくて、別に自由です。

親ウとかでも、ウクライナを応援していても全然構わないです。

でもなんで僕は中立の立場でこういうふうに言っているかというと、僕はプロパガンダにはなりたくないんですよ。絶対に。

君たちは君たちで意見は絶対にあるわけだし、そう思ってもらうのもいいし、それを広めたって構わないと思います。

ただ、信念を曲げたりとか、味方を作りたいからとか、あと、ヘイトで集まるのはやめてほしいなとは個人的にはすごく思いますね。

この中立というのはどこで生まれたかというと、別當さんがドイツに留学していた際に訪れたアウシュビッツ博物館の日本人ガイドである中谷さんの影響が大きくあるそうです。別當さんへの取材の中で思ったのは、別當さんの中立の姿勢というのは、人と人として向き合う姿勢ではないかなと思いました。人との誤解とか衝突とかを恐れずに対話をするということが大事だなと思いました。

別當さんのお話の中で印象的だったのは、中立を他人に押し付けないところです。中立を押し付けずに相手の立場とか価値観を尊重しながら自分の中に揺るぎない軸を持つということが別當さんなりの共生の形なのかなと思いました。また、中立であるということは、外部の人から非難されるだけではなくて、支援しているウクライナ避難民との間にも衝突を生むことがあったそうです。それでも一つのテーブルを囲むために、その中立であるということは誤解とか衝突を伴ってしまうこともよくあると思うんですけど、私たちが共生するうえでの糸口となり得ると思います。そのために対話と相互理解をする時間が欠かせないと思いました。別當さんの姿勢から学びつつ、私たちも自分なりの共生の形を考える必要があるなと思いました。

最後に、食事をしましょうというシンプルな行為が共生に向けての一歩となることを信じています。ご清聴ありがとうございました。

( 拍手 )

司会|三代 はい、ありがとうございました。別當さんの中立の姿勢学ぶところは大きいですが、私も一緒に取材に行って、もう一つすごいなと思ったのは、別當さんはすぐにウクライナからの避難民を受け入れたんですけれども、どうしてそんな、家族として受け入れられたんですかって聞いたら、すごい不思議な顔をして、「え、それってそんな難しいことですか」みたいな。「困ってる人がいるんだったら当然助けます」そういう感じだったんですね。それもすごく印象的で。実は先ほど紹介した Nadiya は運営を 12 月に終了しまして、別當さんは今ボリビアのほうでまたお仕事をされているので今日は来られなかったんですけど、世界を飛び回って頑張って欲しいと思います。