- 会社の出来事

- 製品に関する出来事

1980年代

1980(昭和55)年1月

1980(昭和55)年2月

指で押せる計算機能付き腕時計「C-80」発売

1980(昭和55)年8月

ゲーム電卓「MG-880」発売

1981(昭和56)年1月

甲府工場にて電卓自動化生産ラインが稼働開始

1981(昭和56)年10月

1981(昭和56)年11月

第一回カシオワールドオープンゴルフトーナメント開催

1981(昭和56)年11月

1982(昭和57)年8月

ポケットコンピュータ「PB-100」発売

1982(昭和57)年11月

アナログウオッチ(コンビネーションタイプ)「AQ-500」発売

1982(昭和57)年12月

カシオ科学振興財団設立認可

1983(昭和58)年4月

1983(昭和58)年4月

ROMパック採用の電子キーボード「PT-50」発売

1983(昭和58)年5月

電子手帳1号機「PF-3000」発売

1983(昭和58)年5月

法人向けモバイル端末「DT-100」販売開始(出荷7月)

1983(昭和58)年6月

1983(昭和58)年11月

クレジットカードサイズの電卓「フィルムカード SL-800」(厚さ0.8mm)発売

1984(昭和59)年1月

電話番号を記憶できるデータバンク腕時計「CD-40」発売

1984(昭和59)年7月

東京都新宿区に「カシオ電子工業(株)」を設立

1984(昭和59)年8月

手書き認識するデータバンクウオッチ「DB-1000」発売

1984(昭和59)年10月

MSX規格のホームパソコン「PV-7」発売

1984(昭和59)年11月

1984(昭和59)年11月

1985(昭和60)年1月

愛知県小牧市に生産会社「愛知カシオ(株)」を設立(85年10月稼働)

1985(昭和60)年3月

超薄型デジタルウオッチ「ペラ FS-10]発売

1985(昭和60)年4月

甲府事業所にコンピュータ管理による電卓FA工場完成

1985(昭和60)年4月

液晶シャッター式ページプリンタ「LCS-2400」を発売

1985(昭和60)年5月

ポケット液晶カラーテレビ「TV-1000」発売

1985(昭和60)年7月

パーソナル日本語ワードプロセッサ「HW-100」発売

1985(昭和60)年8月

中国・北京に事務所を開設

1985(昭和60)年8月

1986(昭和61)年2月

文字情報処理ができる電卓「データキャル」発売

1986(昭和61)年2月

樹脂製歯車を使ったアナログ(針式)時計「AQ-5」発売

1986(昭和61)年3月

全ての音を音源にできるサンプリング電子楽器「サンプルトーン SK-1」発売

1987(昭和62)年7月

東京都青梅市に「カシオマイクロニクス(株)」を設立

1987(昭和62)年7月

手帳・辞書・計算機が一体になった漢字電子手帳「DK-1000」発売

1987(昭和62)年8月

どこにでも印字できるハンディワープロ「HW-7」発売

1987(昭和62)年8月

多彩な音色と機能が楽しめる電子ギター「DG-10/20」「MG-500/510」発売

1987(昭和62)年9月

液晶テレビ付きポータブルVTR「VF-3000」発売

1987(昭和62)年10月

韓国に生産会社「韓国カシオ」を設立(88年8月稼動)

1987(昭和62)年10月

東京テレメッセージにページャー「NP-100」を出荷開始

1987(昭和62)年11月

電子スチルカメラ「VS-101」発売

1987(昭和62)年12月

ポータブルDAT「DA-1」発売

1988(昭和63)年2月

どこにでも複写できるハンディコピー「CP-100」発売

1988(昭和63)年2月

シンセサウンド内蔵のギター「PG-380」発売

1988(昭和63)年4月

1988(昭和63)年6月

米国・サンディエゴに「カシオマニュファクチュアリングコーポレーション」を設立

1988(昭和63)年8月

メキシコ・ティファナに「カシオエレクトロメックス」を設立

1988(昭和63)年9月

1988(昭和63)年12月

樫尾和雄、社長に就任

1989(平成元)年2月

天気の傾向が予測できるセンサー付デジタルウオッチ「BM-100WJ」発売

1989(平成元)年4月

ユーザープログラム不要の事務用情報処理装置「ADPS R1」発売

1980(昭和55)年 1月

さまざまな楽器の音色が、鍵盤で楽しめる

「カシオトーン201」

カシオの電子楽器は、電子キーボードの「カシオトーン201」から始まりました。音楽が好きだった樫尾俊雄が抱いていたのは「演奏の難しいバイオリンやギター、尺八の音を自分の手で美しく奏でてみたい」という思い。悲願を叶えるべく、俊雄は従来にない発音システムである「子音・母音システム」を開発します。これは音が“子音”と“母音”で構成されていることに着目し、この2つを微妙に変化させながら合成して1つの音を創り出すというもの。これにより、ピアノ・チェンバロ・オルガンなどの鍵盤楽器はもちろん、ハーブ・琴などの弦楽器、トランペット・トロンボーンなどの管楽器など29の音色を創り出すことに成功。さまざまな楽器を演奏するには、それぞれの演奏方法を習得するのが常識でしたが、「カシオトーン201」は鍵盤演奏という身近な方法で、自然で味わいのある演奏を可能にしました。「誰でも手軽に音楽を楽しめるようにしたい」というカシオの電子楽器の原点が、ここにあります。

1981(昭和56)年 10月

「ちょっと知りたい・調べたい」に大活躍

英和辞典を内蔵した電子辞書「TR-2000」

「TR-2000」は、英和・和英辞典機能と計算機能を搭載したカシオ初の電子辞書です。1981年に発売された「TR-2000」は、電池込みで53gという軽さでありながら、最大約388時間もの電池寿命を備えています。新開発された大容量C-MOS LSI(196Kビット/チップ)に、英単語・熟語2020語、日本語1976語を収録。独自のサーチアルゴリズムの開発によって高速検索を実現し、翻訳時間の大幅短縮を可能にしました。また実務計算機能をフル装備した8桁の計算機としても使え、スイッチをスライドさせるだけで、辞典と電卓を使い分けられるようになっています。表示には、文字の形を埋め込んだタイプではなく、ドットマトリクス液晶を採用したことにより、アルファベットやカナを読みやすく表示。「何かを調べたいとき」や「言葉の意味を知りたいとき」にすぐに調べられるようになり、バッグにしのばせておく新定番として、ビジネスシーンや学習に活用されました。

1981(昭和56)年 11月

楽譜が読めなくても、演奏を楽しめる

メロディガイド機能を備えた「カシオトーン701」

「カシオトーン701」は、「楽譜は読めないけれど、演奏を楽しみたい」──そんな初心者の思いに応えるべく開発された製品です。その最大の特長は“楽譜を電子で読み取り、しかも記憶する”ということ。世界で初めて楽器にバーコードリーダーを採用し、楽譜に併記されたバーコードを読み取って本体に登録する仕組みです。この他にも、鍵盤の上部に備えたLEDが次に弾く鍵を教えてくれるメロディガイド機能や、記憶された曲を自動的に演奏し、同時にアンサンブルも楽しめる自動演奏機能、そして、指一本で演奏が楽しめるワンキープレイ機能など、従来の楽器にはなかった画期的な機能を搭載。初心者のみならず、楽譜が読めないことで演奏をあきらめていた人々に対して、音楽を楽しむための新しい選択肢を提供したのです。1994年には、鍵盤そのものが光って次に弾くべきところを教えてくれる「ML-1」を発売。「誰もが簡単に楽器を弾けるように」というカシオの思いは脈々と受け継がれていきました。

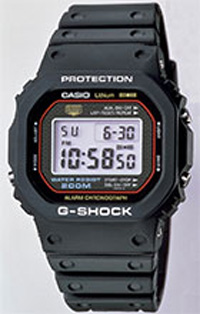

1983(昭和58)年 4月

腕時計の常識を覆し、“タフ”という新たな価値を提供

耐衝撃腕時計G-SHOCK「DW-5000C」

「G-SHOCK(Gショック)」が登場するまで、腕時計は慎重な取り扱いが必要とされる精密機器でした。その常識を覆し、さまざまな悪条件下においても正確に作動する耐衝撃・耐振動を実現し、壊れにくい“タフ”な腕時計という新しい価値を打ち立てたのが「DW-5000C」です。ガラスやボタンなどを強力にガードするウレタンベゼルで時計本体であるケースを包み込み、時計内部のモジュールや重要なパーツは緩衝材で保護するなど、外部からの衝撃を5段階で吸収。さらに、モジュールがケースの中であたかも浮いているように点で支え、衝撃を伝えにくくする中空構造を採用しました。水にも強く、20気圧防水も実現しています。その性能は、過酷な現場に出動する消防士などから評価されたほか、スケートボードなどを楽しむ若者まで、安心して腕時計を利用できるようになりました。1990年代半ばには、ファッション的にも若者から支持されていた「G-SHOCK」の利用シーンを広げるため、大人に向けたフルメタル仕様の「G-SHOCK MRG-100」を開発。“タフ”であることにこだわりながら、素材や構造など、常に進化させることを続けています。2017年8月、「G-SHOCK」シリーズは世界累計出荷数1億個を突破。「DW-5000C」が打ち立てた壊れにくく“タフ”であるという新たな腕時計の価値は、今も多くのお客さまに支持され続けています。

1983(昭和58)年 6月

場所や時間を選ばずに番組を視聴できる

ポケット型液晶テレビ「TV-10」

「TV-10」は、当時世界最小のポケット型液晶テレビです。日本で地上波テレビ放送が開始されて以来、家電の王様として親しまれてきたテレビでしたが、最大の難点はテレビの前でしか視聴できないこと。1980年代には、アンテナ付きのポータブルテレビはありましたが、重量やバッテリーの問題で実用的ではありませんでした。「TV-10」は、新開発の液晶と高輝度のELバックライトを搭載し、ポケットに入るコンパクトサイズと重さ335gを実現。また乾電池や家庭用電源をはじめ、使用状況に応じて選択できる4電源方式を採用することで、見たい番組を場所や時間に縛られずに見られるものでした。1992年には、世界最小・最軽量のカラー液晶テレビ「CV-1」を発売。コントラストのはっきりしたTFT液晶を採用し、胸ポケットに入れられるサイズを実現しました。娯楽や情報収集においてテレビの役割が大きかった時代、「いつでもどこでもテレビを見たい」という人々の夢を叶えた商品です。

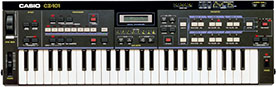

1984(昭和59)年 11月

“音を創る”という喜びを、もっと多くの人に

PD音源採用のデジタルシンセサイザー「CZ-101/CZ-1000」

「CZ-101」は、簡単に多彩な音を創れるデジタルシンセサイザーです。当時、シンセサイザーはさまざまな音楽に使われていましたが、操作が難しく、かつ高価格のため、ごく限られた音楽家や愛好家の方々の使用にとどまっていました。「CZ-101」は、新開発したP.D.(Phase Distortion)音源方式を採用。これは正弦波(周期的に変化する波動)の位相(変化過程における位置を示す量)をさまざまにひずませることで波形を生み出すというものです。この波形を組み合わせることにより、数多くの音色を簡単に創り出すことが可能に。49のミニ鍵盤を採用してコンパクトな外観を実現したことで、より手軽に演奏を楽しめるようにしました。翌1985年には、サンプリングキーボード「SK-1」を発売。それまでは、高価なサンプリングマシンが欠かせなかった、人の声や雨音など身の回りにあるさまざまな音を音源にした演奏が手軽にできるようになりました。シンセサイザーとキーボード──楽器の種類は違いますが、「音を創る楽しみを広げたい」というカシオの思いは同じです。

1984(昭和59)年 11月

オフィス外の作業を、楽に、そして効率的に

ハンディターミナル「DT-6000」

ハンディターミナル「DT-6000」は、“ハンディ”の名が示す通り、片手で持てる業務用のデータ処理端末です。前年の1983年、カシオはポータブルデータターミナル「DT-100」を発売しましたが、本体はA4サイズ、重量は1.45kgでした。「DT-6000」では幅を約半分に縮小し、重さも1kgを切る860g(プリンタ付・電池含む)。小型化・軽量化を実現し、オフィス外での入力作業にかかる負担をより軽減することに成功し、活用範囲を大幅に広げました。RAMカード方式を採用したことで、業務に必要な情報は、プログラムを差し替えるだけで変更可能。データを外に持ち出して活用できます。データを参照するだけでなく、顧客先での入金処理や受注処理、納品処理などデータの入力・記録・蓄積・伝達もその場で完結。シートキー方式の採用によって、商品名などを複雑なコード番号ではなく、アルファベットやカナで入力できます。「DT-6000」は、あらゆる業種のオフィス外業務の効率化を支える商品となりました。

1985(昭和60)年 8月

難解な数式もひと目でわかる

世界初のグラフ関数電卓「fx-7000G」

「fx-7000G」は、難しい数式を視覚的に理解できる世界初のグラフ関数電卓です。それまで、関数電卓やプログラム電卓を使用しても、その役割は計算することにとどまり、グラフ化は手作業で行うのが常識でした。「fx-7000G」は、96×64ドットの大型液晶ディスプレイを備え、関数のグラフ機能を搭載。1次式の傾きや2次・3次式などの曲線の形状など、数値だけではわかりにくい関数式をグラフで表示することで視覚的に理解することが可能になりました。ちなみにこの「fx-7000G」は、アメリカにおける数学教育への貢献が認められ、スミソニアン博物館に収蔵されています。また、グラフ機能のない関数電卓でも使いやすさを追求しています。2004年に発売した関数電卓「fx-82ES」は、学生に数学や物理の理解をさらに深めてもらうことを目的に、分数や平方根(√)などの数式を一般的な表記と同じように表示する「数学自然表示」を実現しました。慣れ親しんだ教科書と同じ数式で学習できるため、学生たちの強い味方となりました。

1988(昭和63)年 4月

管楽器初心者でも簡単に演奏を楽しめる

「デジタルホーン DH-100」

「デジタルホーン DH-100」は、息を吹き込むだけで管楽器の音を簡単に出して演奏を楽しめる電子管楽器です。サキソフォンやトランペットなどの管楽器を演奏するには、唇を振動させるなどの高度なテクニックが必要で、音を出すまでにはかなりの練習をしなければなりません。息を吹き込むだけで音を出せるデジタルホーンは、この悩みを解消。前述の2音源をはじめ、シンセリード・オーボエ・クラリネット・フルートの音で簡単に演奏を楽しめます。さらには息の強弱によって音量や音質のコントロールができ、管楽器ならではの感情のこもった演奏が可能。指使いは、日本の義務教育でも使用されているリコーダーと同じものを採用するなど、管楽器を演奏している気分を味わえる工夫を施しています。1987年に発売されたデジタルギター「DG-10/DG-20」とともに、音楽人口の拡大を目指し、電子楽器の普及に努めてきた開発陣の思いが込められています。

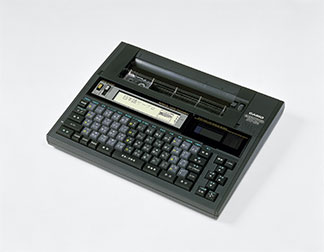

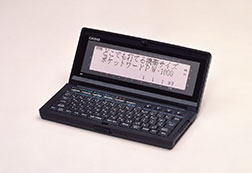

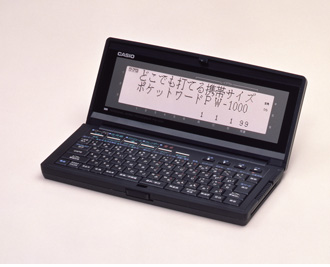

1988(昭和63)年 9月

文字入力に特化し、ポケットに入るサイズを実現

「ポケットワード PW-1000」

「ポケットワード PW-1000」は、外出先でも手軽に使用できる超小型のパーソナルワープロです。当時、ワードプロセッサ(ワープロ)は文書をキレイに印刷することを目的に購入されており文字入力・編集・印刷を一台で完結させることが大前提でした。各メーカーは編集機能を競って画面を拡大したため、ワープロの大型化は加速。カシオはこうした状況に一石を投じるため、文字入力に特化した「PW-1000」を発売します。文書記憶用の磁気ディスク(FD)ドライブを搭載せず、プリンタも別売り。据え置き型のワープロと連動させる2台目のワープロとして携帯性を高め、ポケットに入るサイズを実現しました。カシオが、自社初のワープロ「WP-1」をオフィス向けに発売したのは1981年。日本語タイプライターを踏襲した漢字選択方式に加えて、かな文字を入力してから漢字に変換することもできるなど、複数の入力方式を選べる機能を実装して、当時の日本語タイピストだけでなく幅広い人が使えるビジネスワープロに仕上げました。また、1985年のカシオワード「HW-100」は、カシオ初のパーソナルワープロでした。当時は、漢字変換は文節ごとに文字を入力して変換するものが主流でしたが、最大84文字までの文章を一括入力した後に漢字変換を順次行う方式を採用。ユーザビリティの向上を目指し、カシオはワープロを進化させていったのです。