カシオ計算機設立 知恵を出し合い、開発を加速する

カシオ計算機設立

知恵を出し合い、

開発を加速する

知恵を出し合い、

開発を加速する

-

俊雄が考案

「樫尾、君、無口だね」 -

リレー式計算機の発売と同じ1957(昭和32)年、樫尾四兄弟は計算機の開発・製造を行う会社としてカシオ計算機株式会社を設立します。「いよいよこれからが本番だ」。四兄弟は、それぞれの役割を果たそうと気を引き締めました。

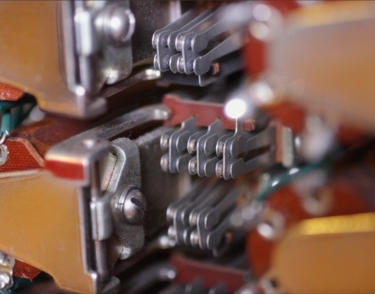

計算機開発で気をつけなければならないのが誤配線。その誤配線を防ぐために、俊雄は配線に色付きのゴムをかぶせて間違えないようにする方法を考案しました。その名も「樫尾、君、無口だね(カシオキミムクチダネ)」。カが赤、シが白、オは青、キは黄色、ミは緑色、ムは紫色、クは黒、チが茶色、ダが橙色、ネが鼠色。兄弟は、この提案に大笑いしながらも、その効果はてきめん。当初は月に20台ほどだった生産台数も、徐々に増えていきました。

- 四男・幸雄のアイデア

-

納入先からは「便利になった」ととても好評でしたが、最初の1カ月ほどはリレー式の最大の欠点である接触不良に悩まされました。一つは、計算機内のリレーの接点に細かなほこりがついてしまうこと。二つ目は、装置内の鉄片に磁気が残ってしまうこと。どちらも、計算機が止まってしまう原因になっていました。

「何とか改良しなくてはならない」。そう決意したのは、幸雄でした。接点部分を二股にする「ダブル接点方式」を考案し、不具合を飛躍的に減らすことに成功。また、磁気の影響を受けないステンレスを使用することで、大幅なコストダウンも実現したのです。開発者の俊雄だけでなく、弟の幸雄もエンジニアとしての存在感を高めていきました。

-

「おれたちで

何とかしなければ」 -

しかし、兄弟にまたも苦難が訪れます。俊雄が過労で倒れてしまったのです。

原因は、俊雄に仕事が集中しすぎたことでした。組み立てや検査は、幸雄をはじめとする若手社員が担っていたものの、計算機の理論を十分に理解していないと、完全にこなすことはできません。量産を進めるにつれ、俊雄に技術的な相談が集まり、追い込まれてしまったのでした。

「おれたちで何とかしなければ」。幸雄はそう決心します。幸雄は俊雄が書いた手書きの図面を読み込み、計算機の仕組みを理解していきました。幸雄は勉強会を開催し、別の若手社員に指導。計算機の仕組みが分かる社員が一人、また一人と増えていきました。

その後、俊雄は無事復帰。多少、生産台数に影響はできましたが、兄弟で支え合ったことで、その後の研究開発は順調に進んでいきました。

-

顧客の要望に応え、

会社も拡大へ -

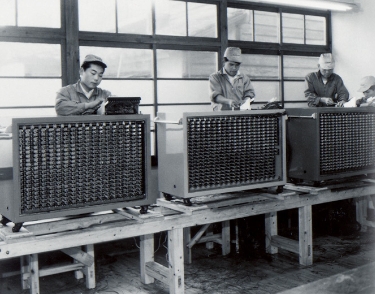

最初に「14-A」を開発してから2年後の1959(昭和34)年、カシオ計算機は、平方根(ルート)の計算ができる新型「14-B」を発売します。顧客の大学からの要望を受けたことがきっかけでした。復帰した俊雄は、新たな理論を編み出し、平方根の計算を可能にしたのです。その後も、科学技術用計算機「301」や、タイプライターと連動して自動で表計算して帳票を出力できる「TUC」など、新製品を続々と発売します。幸雄をはじめとする現場もそれに応え続けていきました。

1960(昭和35)年には、増産に対応するため、東京都東大和市に新工場を作ります。用地探しや資金繰りは全て忠雄が担当。部品の製造から組み立て、検査までの各工程が流れ作業でできるようになりました。社員数も200人ほどに増え、カシオ計算機の経営は軌道に乗っていきます。