TOPICS

レゲエ音楽の世界で「スレンテン」と呼ばれ40年以上親しまれているモンスターリディムがあります。実はこれ、カシオの電子楽器開発者・奥田広子が1981年に生み出したリズムパターンのことなのです。その後も奥田は、電子楽器の新規ジャンルの開発に次々と携わり、当社の楽器事業を45年に渡り支え続けてきました。

奥田が7月20日をもって当社を卒業するにあたり、そのアイディアと情熱はどうやって生まれてきていたのか、どんなものを作りたかったのか、奥田の考える“電子楽器開発の極意”を教えてもらいました。

音楽や企画に携わる方々に勇気を与える、奥田の開発哲学をお読みください。

カシオ計算機 電子楽器開発者 奥田広子

レゲエの定番「スレンテン」の元となったリズムを、世に出した作戦とは?

―奥田さんの代名詞といえば「スレンテン」のリディムですね。どうやって企画・開発したのでしょうか?

いまレゲエ界で「スレンテン」と呼ばれているリディムは、私が入社1年目で「MT-40」というキーボードを開発した際に、プリセット用のリズムパターンとして作ったもので、「rock(ロック)」という名称でした。このリズムパターンを制作した瞬間、「これは絶対に当たる!!」と確信しました。でも、会社の偉い人には理解できないだろうということも同時にわかっていました(笑)。

そこで、あえてもっと過激なリズムパターン「アヴァンギャルド」を作りました。プレゼンで最初に「アヴァンギャルド」を聞かせ、「なんだこれは?!ボツ!」となったところで、B案として本命の「rock」を流したところ、無難に聞こえたようで、通りました。

奥田オリジナルのリズムパターン「rock」がプリセットされた「MT-40」

―すごい!捨て案もわざわざ作ったんですね。

とんでもない、「アヴァンギャルド」もとても気に入ってましたよ。自分が作ったものは、全部お気に入りです。両方通ったらラッキー、でも「rock」は絶対に世に出したい、という気持ちからの作戦でした。

案の定、「rock」はレゲエ本場のジャマイカを始めとする海外で広く受け入れられ、後に使われた楽曲にちなんで「スレンテン」という愛称がつけられ、450曲以上に使われるほどのモンスターリディムになりました。私の「絶対当たる!」の確信は、間違っていなかったわけです。

お蔵入りも含めて「全部自信作」

―今まで企画・開発してきたものの中で、一番のお気に入りはどれですか?

うーん、決められないですね。先ほども言いましたが、お蔵入りになってしまったものも含めて、全部可愛い我が子です。だって、テスト版を試してもらったときに目を輝かせてくれた人たちがいたから。今でも自信があり、「出せば喜んでもらえる」「いつか復活させたい」と思ってます。今ならAIを使ってもう一度チャレンジできるかなと思う企画もありますが、時間切れかな…。素晴らしいものを作ったすごい人というのは、「諦めなかった人」だと思いますね。

それくらい、常に自分が「これは絶対にイイ!面白い!」と思えるものを作ってきました。

私にしか思いつかないことをカタチにして、ユーザーに驚いたり楽しんだりしてもらえることが、開発の醍醐味です。

奥田が開発に携わった新ジャンルの製品・技術(一部)

「言葉の限界が、世界の限界である」―私には音楽という言葉がある

―「私にしか思いつかないこと」とはどんなことでしょうか?アイディアはどうやって生まれるのですか?

私は音大で楽理を専攻していて、「音楽の専門家」として、カシオの楽器事業が始まってすぐのタイミングで採用されました。楽理の知識に加え、レゲエ、ロック、ポップスなどの音楽にも明るく、シンセサイザーなどの電子楽器も好き・・・そんな音大生は当時は稀有な存在だったと思います。私しか思いつかないアイディアはたくさんありました。

「言葉の限界が、世界の限界である」(哲学者・ウィトゲンシュタイン)という言葉があります。たとえば、私の家族に英語が得意な人がいるのですが、その人は日本語だけでなく英語でも夢を見るんです。私にはできないことです。でも私には、音楽の知識や言葉がある。また、カシオに入社してから学んだそれらを実現するための方法があり、そこから「こんなことができるんじゃないか」と考え、実現方法を翻訳して伝えてきました。言語化するすべがないと、夢は実現できないんです。

「賢い楽器」で、すべての人に音楽を奏でる歓びを

―先ほど、「ユーザーが驚いて楽しんでくれるものを作るのが開発の醍醐味」と話していましたが、具体的にそれはどんな楽器なのでしょうか?

まず、私はカシオの楽器事業を生み出した、樫尾俊雄さんの「すべての人に音楽を奏でる歓びを」という想いに賛同しています。

故に、これから音楽を始める人に、演奏するモチベーションが上がるものをユーザーに届けたいと考えてきました。そのためには、少ない入力でたくさん出力が返ってくるものがいい、弾けない人が使う楽器ほど賢くないといけない、という価値観が軸にありました。たとえば、メロディーしか弾いていないのに、楽器のほうが賢くて、伴奏を合わせてくれたり、私が近年力を注いできた「Music Tapestry」という技術のように、演奏をアート(一枚の絵)にしてくれたりなど、弾いていて楽しいと思えるような新しい体験を提供できる”賢さ”を持った楽器が、私のつくりたいものなのです。この価値観を出発点に、私の専門知識を掛け合わせて、新しいアイディアを生み出してきました。

ピアノ演奏から1枚の絵を生み出す「Music Tapestry」

私の音楽の専門性を、音楽アルゴリズムを通して楽器を弾きたいと思っている皆さんに届けられるカシオでの仕事は、私にとって天職でした。

色々と苦労もしましたし、かなりいいものを作っても(と、信じてます)世に出せないことも多かったですが、その経験が、私を成長させてくれて、次の開発に役立ったと思っています。なかなか45年間も開発を続けられる人は少ないと思うので、大変充実したエンジニア人生だったと思います。

楽器を使ってくださった方々、支えてくださった方々に、心から感謝を申し上げます。今後もカシオ計算機の電子楽器にご期待ください。ありがとうございました。

<関連リンク>

電子楽器開発の“レジェンド”がカシオから45年間独立しなかった理由

カシオ公式note(7月16日掲載)

最新記事

-

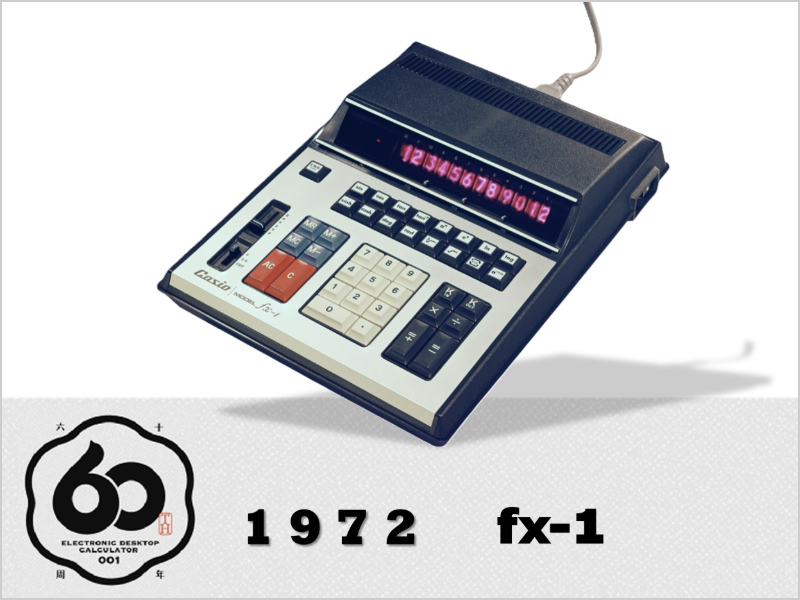

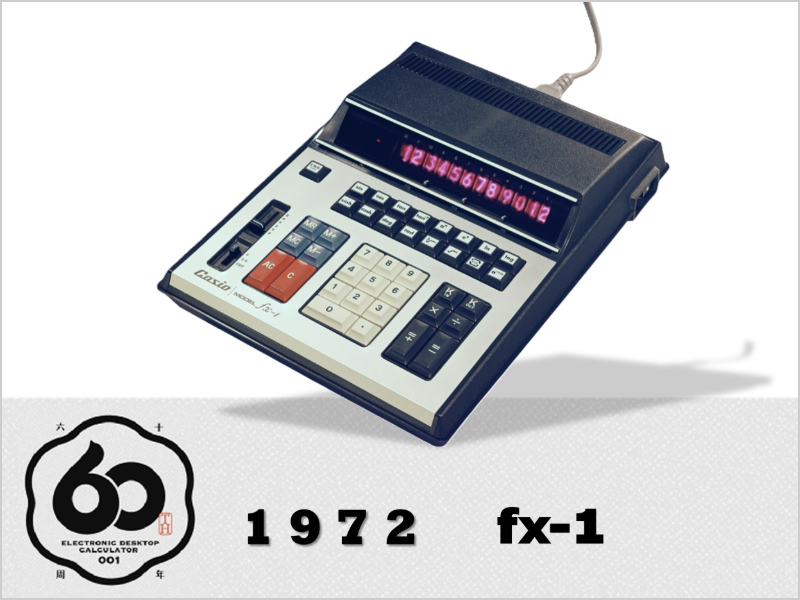

2026年1月29日電卓【カシオ電卓60年の歩み vol.5】科学技術用の関数計算を身近にした「fx-1」と「fx-10」

2026年1月29日電卓【カシオ電卓60年の歩み vol.5】科学技術用の関数計算を身近にした「fx-1」と「fx-10」 -

2026年1月22日スポーツ・文化支援 サステナビリティ 時計CASIO所属の石川遼プロがマザーファクトリー・山形カシオを表敬訪問

2026年1月22日スポーツ・文化支援 サステナビリティ 時計CASIO所属の石川遼プロがマザーファクトリー・山形カシオを表敬訪問 -

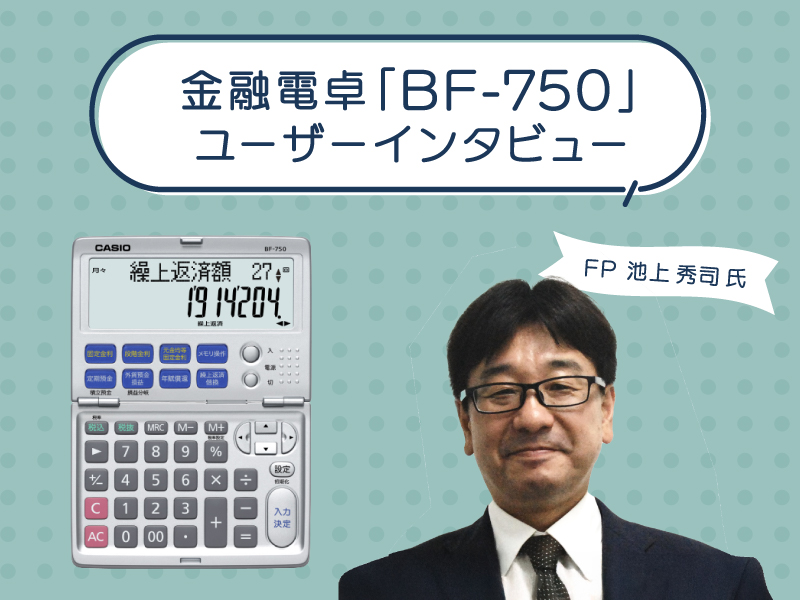

2026年1月20日電卓ファイナンシャルプランナーが実践!金融電卓を活用したコミュニケーション術

2026年1月20日電卓ファイナンシャルプランナーが実践!金融電卓を活用したコミュニケーション術 -

2026年1月15日環境の保全 WILD MIND GO! GO! サステナビリティ自然素材で正月飾りを作るワークショップを開催 by WILD! MIND! GO! GO!

2026年1月15日環境の保全 WILD MIND GO! GO! サステナビリティ自然素材で正月飾りを作るワークショップを開催 by WILD! MIND! GO! GO! -

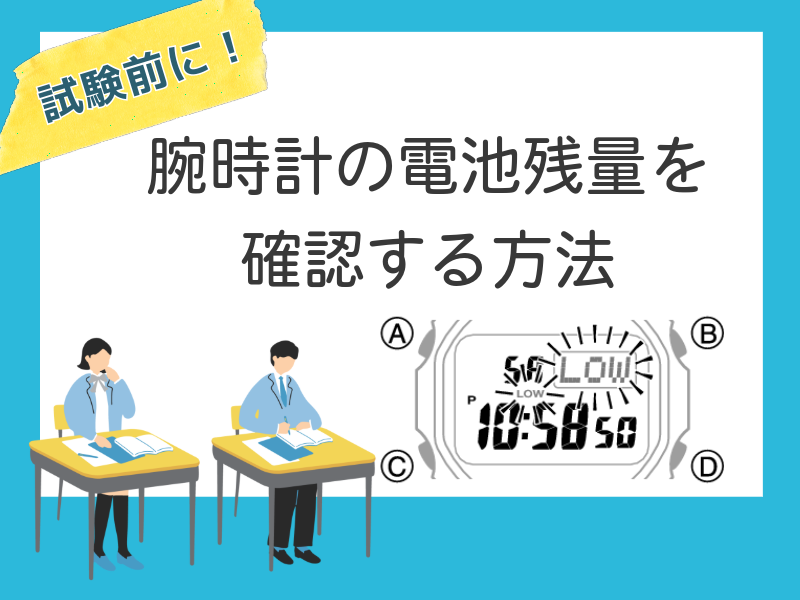

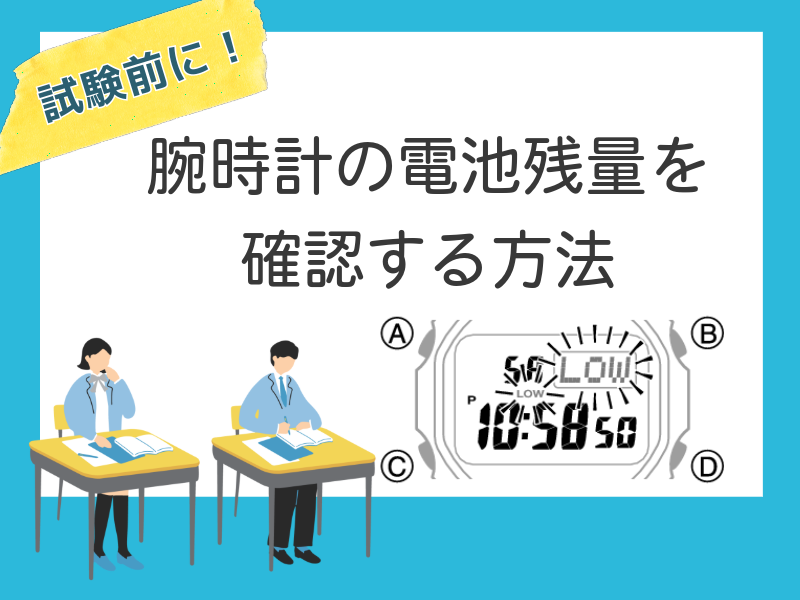

2026年1月15日時計受験に備えて腕時計も整備 電池残量を今すぐチェック!

2026年1月15日時計受験に備えて腕時計も整備 電池残量を今すぐチェック! -

2026年1月8日時計【開発者インタビュー】日本の伝統色「縹色」と木組着想の文字板モデルのこだわり

2026年1月8日時計【開発者インタビュー】日本の伝統色「縹色」と木組着想の文字板モデルのこだわり

最新記事

-

2026年1月29日電卓【カシオ電卓60年の歩み vol.5】科学技術用の関数計算を身近にした「fx-1」と「fx-10」

2026年1月29日電卓【カシオ電卓60年の歩み vol.5】科学技術用の関数計算を身近にした「fx-1」と「fx-10」 -

2026年1月22日スポーツ・文化支援 サステナビリティ 時計CASIO所属の石川遼プロがマザーファクトリー・山形カシオを表敬訪問

2026年1月22日スポーツ・文化支援 サステナビリティ 時計CASIO所属の石川遼プロがマザーファクトリー・山形カシオを表敬訪問 -

2026年1月20日電卓ファイナンシャルプランナーが実践!金融電卓を活用したコミュニケーション術

2026年1月20日電卓ファイナンシャルプランナーが実践!金融電卓を活用したコミュニケーション術 -

2026年1月15日環境の保全 WILD MIND GO! GO! サステナビリティ自然素材で正月飾りを作るワークショップを開催 by WILD! MIND! GO! GO!

2026年1月15日環境の保全 WILD MIND GO! GO! サステナビリティ自然素材で正月飾りを作るワークショップを開催 by WILD! MIND! GO! GO! -

2026年1月15日時計受験に備えて腕時計も整備 電池残量を今すぐチェック!

2026年1月15日時計受験に備えて腕時計も整備 電池残量を今すぐチェック! -

2026年1月8日時計【開発者インタビュー】日本の伝統色「縹色」と木組着想の文字板モデルのこだわり

2026年1月8日時計【開発者インタビュー】日本の伝統色「縹色」と木組着想の文字板モデルのこだわり