TOPICS

2025年6月14日(土)、東京都昭島市のモリパークアウトドアヴィレッジにて、カシオが運営する自然体験メディア「WILD MIND GO! GO!」によるイベント、「身近な草木から繊維を取り出して紙をつくろう!」を実施しました。講師に野外活動&自然科学ライターの藤原 祥弘さんを、アシスタントに農園プランナーで発酵クリエイターの宮原 悠さんをお迎えし、多くの家族連れのお客様にご参加いただきました。

この紙漉きをこうしたイベントとして実施するのは、今回が初めてです。

ワークショップは4回開催され、各回10組の方が参加。トータルで80名を超える方が紙漉きを楽しまれました。

4月には、この会場で生木からバターナイフを作るワークショップを実施しました。あれから2ヵ月、緑もすっかり濃くなっています。

今回は、工程数の多さも去ることながら時間がかかる工程が多いので、材料収集と下拵えは事前に講師の藤原さんが実施してくださいました。それでもまだ当日の工程はかなりあるので、実本番前のスタッフへのレクチャーは講師によるデモを見るだけで済ませる(自分の紙漉き体験は後回し)としました。

工程は、事前実施も含め、次のようになります。

工程①:「カラムシ」という、イラクサ科の植物を集める

講師の藤原さんが前日に野山で刈り集めた「カラムシ」

カラムシの葉です(ここは使いません)

工程②:「カラムシ」の茎から葉を取り除く

工程③:重曹で茎を煮て、鬼皮をこそげ落とす

鬼皮を落とす工程は紙の色を薄くするには重要ではありますが、今回は時間の制約上、省かざるを得ないと、藤原さんからスタッフに向けて説明がありました(この工程を経ない場合、茶色っぽくはなりますが紙ができる工程はちゃんと体験できます)。

まずは茎から葉を取り除くところから

ここまでは時短のため講師の藤原さんが事前にしてくださっていたのですが、これらの事前準備は過去最大級に手間がかかり大変だったそうです。それだけに、この工程を実作業として詳しく案内できないことをとても残念がられていました。

鬼皮をこそげ落とす

伝統的には貝殻を使うようです

ここからは、参加するお客様にも実際にやっていただく本日の工程です。スタッフはこのデモを見てお客様にご案内する内容を学ぶことになるので、しっかりと見て覚えようと皆真剣な表情になっていました。

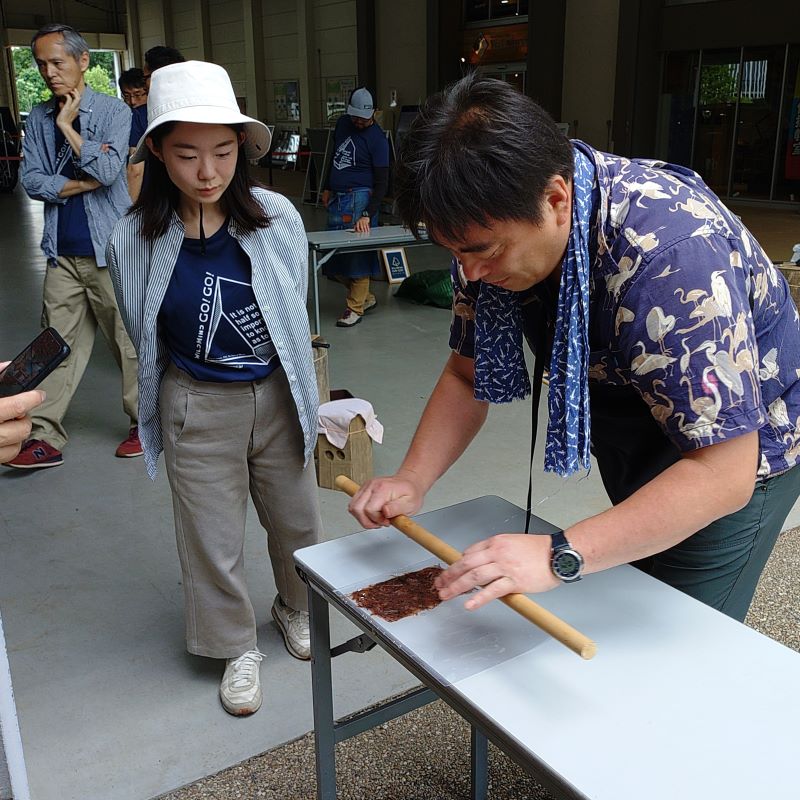

工程④:重曹で煮たカラムシを作業台の上でゴムハンマーで叩き、繊維を解す

嫌なことを思い浮かべながら(笑)叩く!叩く!叩く!!

ある程度叩いたら、水に入れてごみを取り除き、さらに叩きます。これを何度も繰り返したあと、ハサミで短く切ります。

ゴムハンマーで叩く

叩く&洗うの繰り返しが済んだら、ハサミで短く切る

工程⑤:紙漉き

ここからがいよいよ「紙漉き」です。講師お手製の、はがきサイズの「漉き船」を用意していただきました。

これは細い木製の角材で2セットの枠を作り、片方(下になる側)に網戸の網を取り付けたものです。

これを用いて、水の中に広がっている繊維を薄く均等に掬い取る(=漉く)作業を行います。

材料を水の中で繊維を広げて「漉き船」で漉く

漉き船の枠からはみ出した繊維を手直し

クリアファイルのうえに繊維を載せる

工程⑥:漉いた紙から水分を抜く

クリアファイルではさみ、丸棒で水分を押し出す

ここまでが今回の一連の工程ですが、このあと、「工程⑦:自宅で自然乾燥させる」もあります。

これらの工程を講師のデモを一回見るだけでマスターするのは至難の業。特に「漉き船」を用いて繊維を均等に広げるところは難易度高し。スタッフとしては、そのコツまでは理解しきれていないままですが、ともかくお客様にご入場いただき、ワークショップ開始です。

雨模様のため屋内での実施となりました。

オープニングでの書籍紹介

カラムシの茎から繊維を取り出す講師デモ

前段階の作業は簡単なデモと口頭での説明で済ませ、いよいよお客様による叩く作業を開始。

繊維を解すためとはいえ、どのくらいの強さで?どの程度になるまで叩くのか?これで紙ができるの?みなさんちょっと半信半疑です。ある程度叩いては水の中でごみを取り除き、水を替えてまた叩いて洗う、を繰り返します。

鬼皮をこそげ落とす工程を省いたため今回は茶色い紙になります

叩いて洗って鋏で切ったあとはいよいよ漉く工程へ

はがき2枚分の材料でこんな感じ

「やった!レポ」によるお客様の感想を一部ご紹介します。

A:「紙や木材ではなく植物から紙を作ったのは、子供も大人も初めて!身近な多摩川の植物で作れると知ってビックリ。ねじってひも状にしたものは引っ張っても切れない強さ!叩き潰す中で植物が繊維になっていく様子も実感。出来上がった紙は飾ろうか、何かにアレンジしようか楽しみです♪」

B:「初めは触るのを躊躇していましたが、叩いて洗ってを繰り返すうちに楽しんで取り組んでいました。木枠ですいた後、ハート型にしたい!と思いつき、急遽形を変えることに。植物がどんどん形を変えて紙になること、叩くときや紙漉き、水を抜くときの力加減など色々な体験ができました!」

C:「草木(カラムシ)から繊維を取り出して絵葉書を2枚作りました。今回女1人で参加しましたが、スタッフの方も講師の方も優しく声をかけてくださいました。紙を作る過程から、昔の人の苦労と知恵を学びました!講師の藤原さんがカラムシから縄も作れると聞いたので次回ぜひやってみたいです。」

D:「紙が木からできていることを知っていたけど、実際に繊維から作るのは初めてでした。沢山叩くのは大変だったけど、叩くと繊維がバラバラになっていくのがわかりました。昔の人の知恵はすごいなぁ。出来上がりが楽しみです。」

E:「5歳児も楽しく体験できました。体験後は目に入る植物や木などを見て、これも紙になるのかなぁ?と話していました。新鮮な視点で周りを見ることができる良いきっかけとなりました。完成までの時間も楽しみに過ごせそうです。」

お子さんは楽しそう

うまくできて満足そうなお客様

今回の「紙漉き」は現代的な製紙の手法が発明される以前の、自然の植物の繊維を生かした伝統的なやり方といえます。今でこそ紙は情報の記録・伝達手段としての主役の地位をすでに譲っていますが、紙の発明は文化や文明の進歩の初期段階において社会に直接的に大きな影響をもたらした、エポックメイキングの一つではなかったかと思います。その原点を改めて体験できた、今回のワークショップでした。

今回スタッフによる集合写真

<おまけ>

ワークショップの全日程終了後、いよいよスタッフも紙漉きを体験!これは面白い!

サステナビリティ

新しい価値を生み出し続ける企業を目指します。

最新記事

-

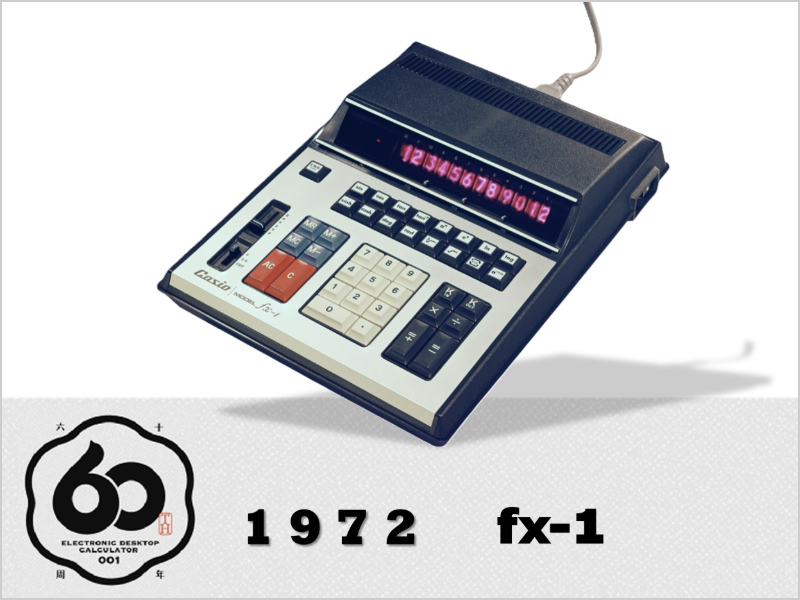

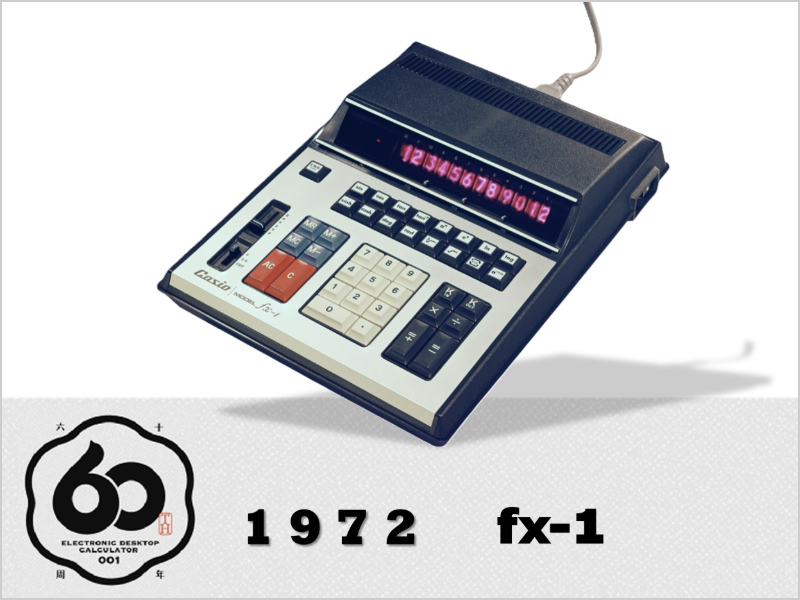

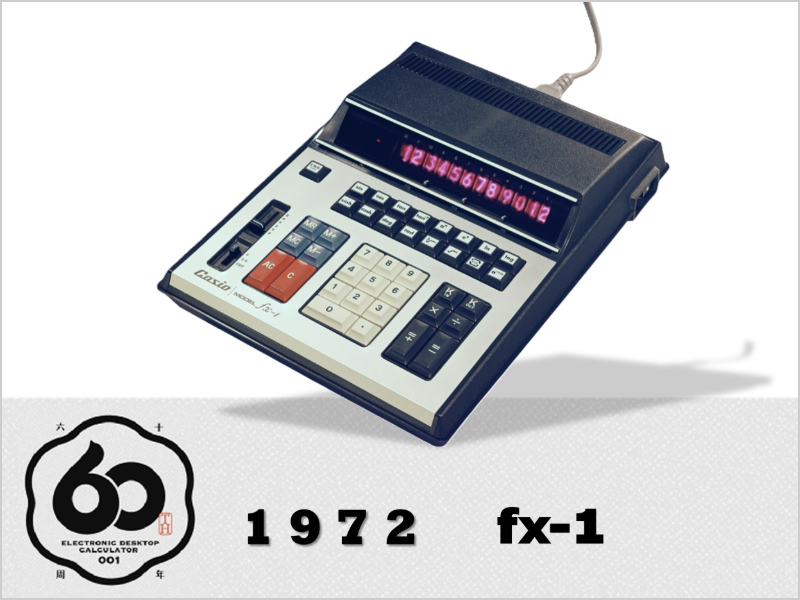

2026年1月29日電卓【カシオ電卓60年の歩み vol.5】科学技術用の関数計算を身近にした「fx-1」と「fx-10」

2026年1月29日電卓【カシオ電卓60年の歩み vol.5】科学技術用の関数計算を身近にした「fx-1」と「fx-10」 -

2026年1月22日スポーツ・文化支援 サステナビリティ 時計CASIO所属の石川遼プロがマザーファクトリー・山形カシオを表敬訪問

2026年1月22日スポーツ・文化支援 サステナビリティ 時計CASIO所属の石川遼プロがマザーファクトリー・山形カシオを表敬訪問 -

2026年1月20日電卓ファイナンシャルプランナーが実践!金融電卓を活用したコミュニケーション術

2026年1月20日電卓ファイナンシャルプランナーが実践!金融電卓を活用したコミュニケーション術 -

2026年1月15日環境の保全 WILD MIND GO! GO! サステナビリティ自然素材で正月飾りを作るワークショップを開催 by WILD! MIND! GO! GO!

2026年1月15日環境の保全 WILD MIND GO! GO! サステナビリティ自然素材で正月飾りを作るワークショップを開催 by WILD! MIND! GO! GO! -

2026年1月15日時計受験に備えて腕時計も整備 電池残量を今すぐチェック!

2026年1月15日時計受験に備えて腕時計も整備 電池残量を今すぐチェック! -

2026年1月8日時計【開発者インタビュー】日本の伝統色「縹色」と木組着想の文字板モデルのこだわり

2026年1月8日時計【開発者インタビュー】日本の伝統色「縹色」と木組着想の文字板モデルのこだわり

最新記事

-

2026年1月29日電卓【カシオ電卓60年の歩み vol.5】科学技術用の関数計算を身近にした「fx-1」と「fx-10」

2026年1月29日電卓【カシオ電卓60年の歩み vol.5】科学技術用の関数計算を身近にした「fx-1」と「fx-10」 -

2026年1月22日スポーツ・文化支援 サステナビリティ 時計CASIO所属の石川遼プロがマザーファクトリー・山形カシオを表敬訪問

2026年1月22日スポーツ・文化支援 サステナビリティ 時計CASIO所属の石川遼プロがマザーファクトリー・山形カシオを表敬訪問 -

2026年1月20日電卓ファイナンシャルプランナーが実践!金融電卓を活用したコミュニケーション術

2026年1月20日電卓ファイナンシャルプランナーが実践!金融電卓を活用したコミュニケーション術 -

2026年1月15日環境の保全 WILD MIND GO! GO! サステナビリティ自然素材で正月飾りを作るワークショップを開催 by WILD! MIND! GO! GO!

2026年1月15日環境の保全 WILD MIND GO! GO! サステナビリティ自然素材で正月飾りを作るワークショップを開催 by WILD! MIND! GO! GO! -

2026年1月15日時計受験に備えて腕時計も整備 電池残量を今すぐチェック!

2026年1月15日時計受験に備えて腕時計も整備 電池残量を今すぐチェック! -

2026年1月8日時計【開発者インタビュー】日本の伝統色「縹色」と木組着想の文字板モデルのこだわり

2026年1月8日時計【開発者インタビュー】日本の伝統色「縹色」と木組着想の文字板モデルのこだわり