TOPICS

3月25日(火)より6月27日(金)まで、東京・世田谷区の「樫尾俊雄発明記念館」にて、カシオ計算機の電卓発売60周年を記念し、過去のユニークなモデルを展示する「カシオ電卓隠れ名作展2025」を開催しました。

多くの予約の申し込みがあり、ご覧になれない方も多かったそうです。そこでこのたび、展示機の写真を編集部でまとめた「見逃し配信」をお送りします。

タイムマシンに乗って、電卓の歴史ワールドをお楽しみください。

「数の部屋」の一角にあった特別展示

樫尾俊雄発明記念館には「数の部屋」があります。カシオの電卓1号機「001」や大ヒットモデル「カシオミニ」などの代表的な電卓が展示されています。

数の部屋

この部屋の一角にあるショーケースに「隠れ名作」は展示されました。

それでは、この期間だけ展示されたモデルを紹介してまいります。

楽しいデザインのモデル

マイクロミニ

(1976年)

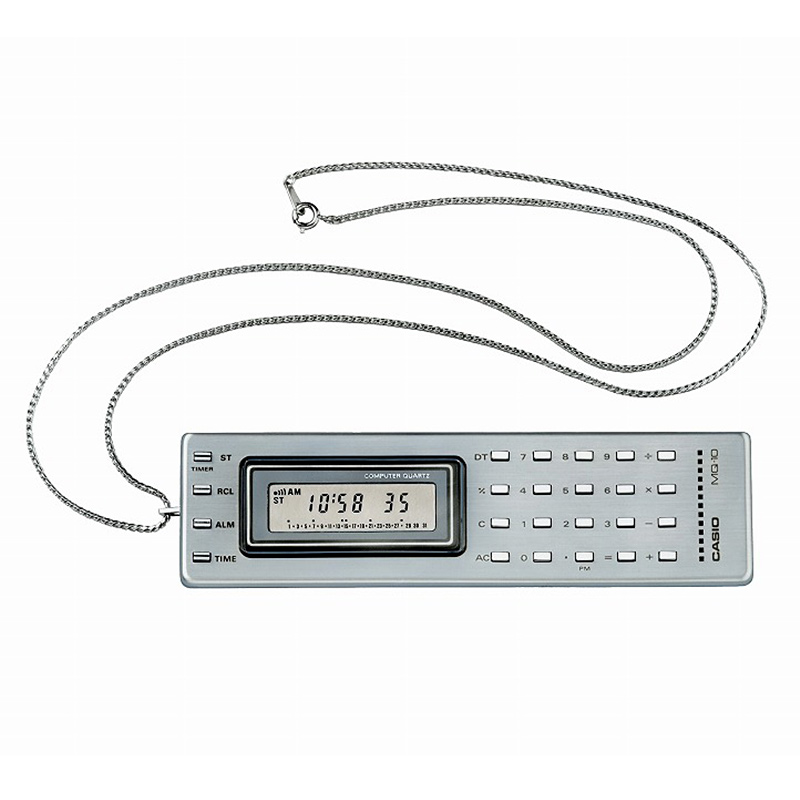

MQ-10

(1978年)

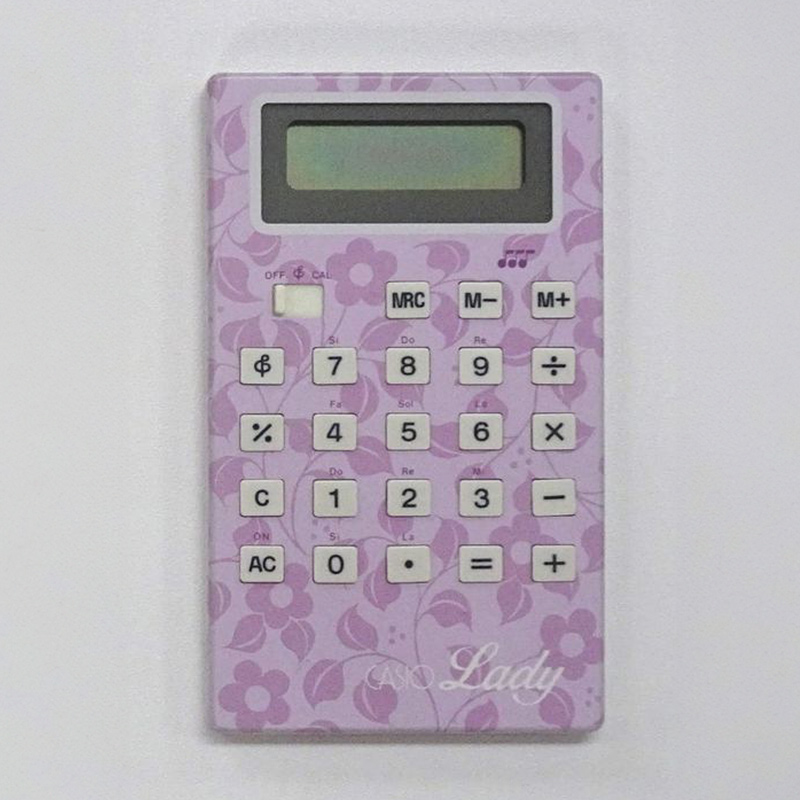

Lady L-70

(1981年)

「マイクロミニ」は縦6.1cm×横4.3cm×奥行き1.5cmの、手のひらに収まる超小型電卓。胸ポケットに入れて持ち歩きたくなりますね。

ペンダント型の「MQ-10」はアクセサリー用にもなるおしゃれなデザインです。

「Lady L-70」は、女性を意識した小さくてかわいらしいデザインになっています。

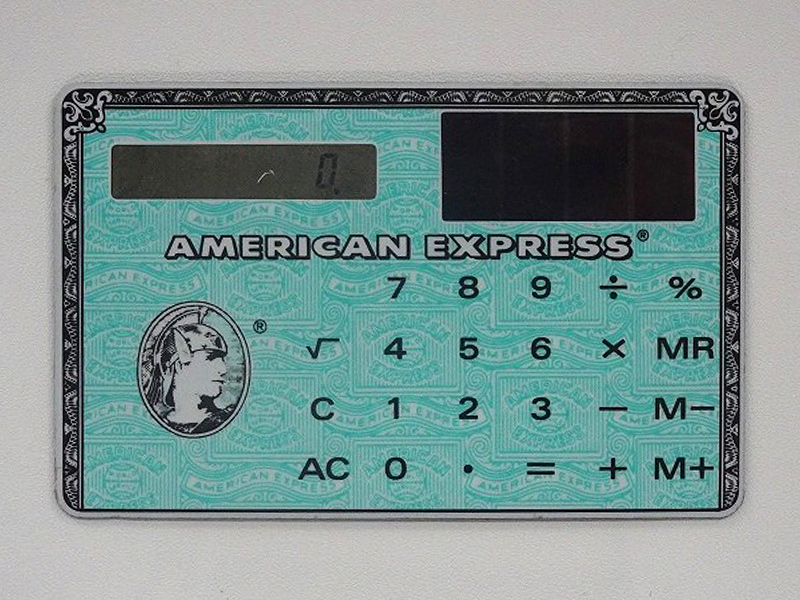

SL-800(ノベルティ版)

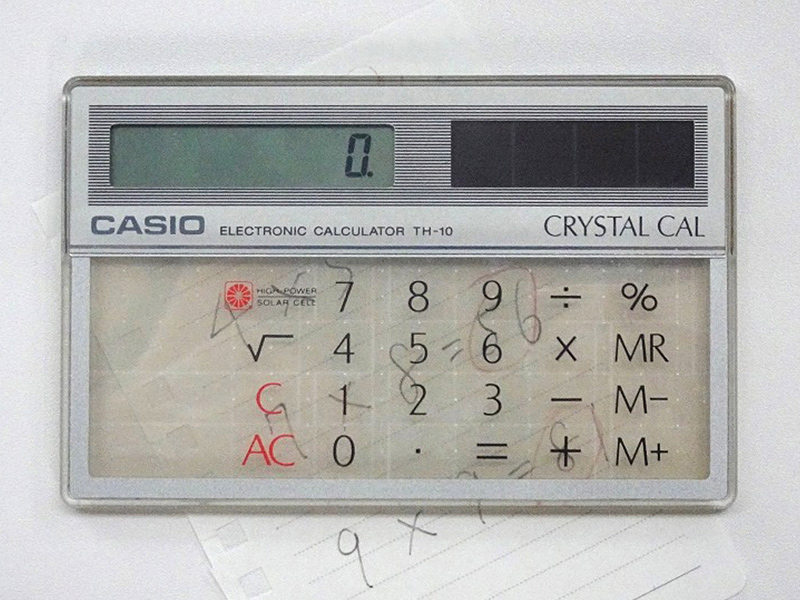

TH-10(1985年)

薄さ0.8mmのクレジットカードサイズ電卓「SL-800」。インパクトが強く、印刷のバリエーションを変えるだけでデザインしやすいので、ノベルティにも使われていました。展示機はアメリカン・エクスプレス社のノベルティです。カード電卓にぴったりですね。

透明電極を使ってスケルトンにした「TH-10」は、数字を書いた紙の上に置いて、見ながら計算もできました。

エンタメを追求したモデル

カシオは電卓をエンターテイメントツールとしても発達させました。

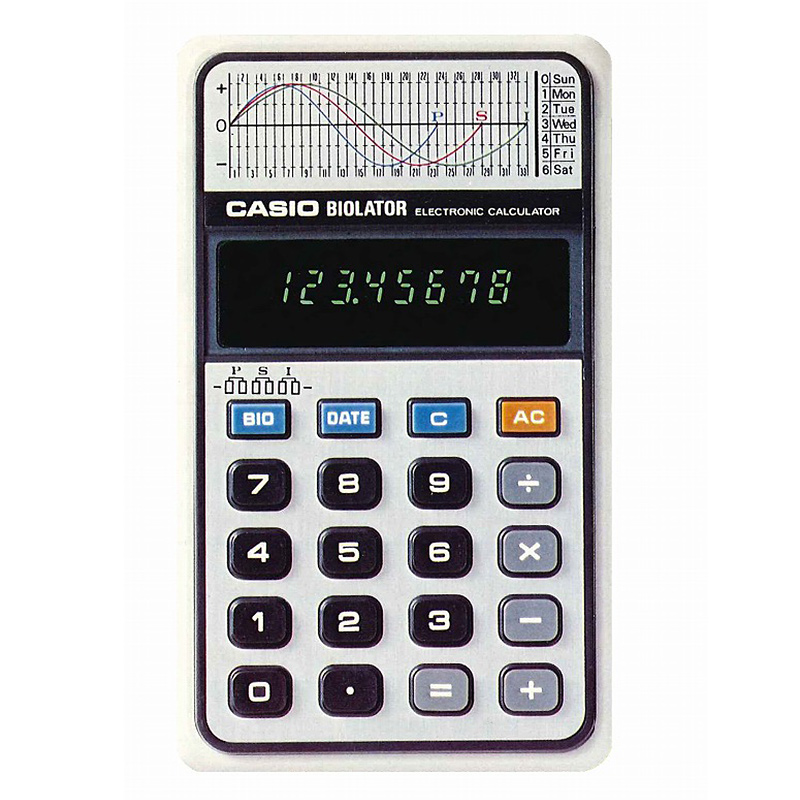

バイオレーター(1975年)

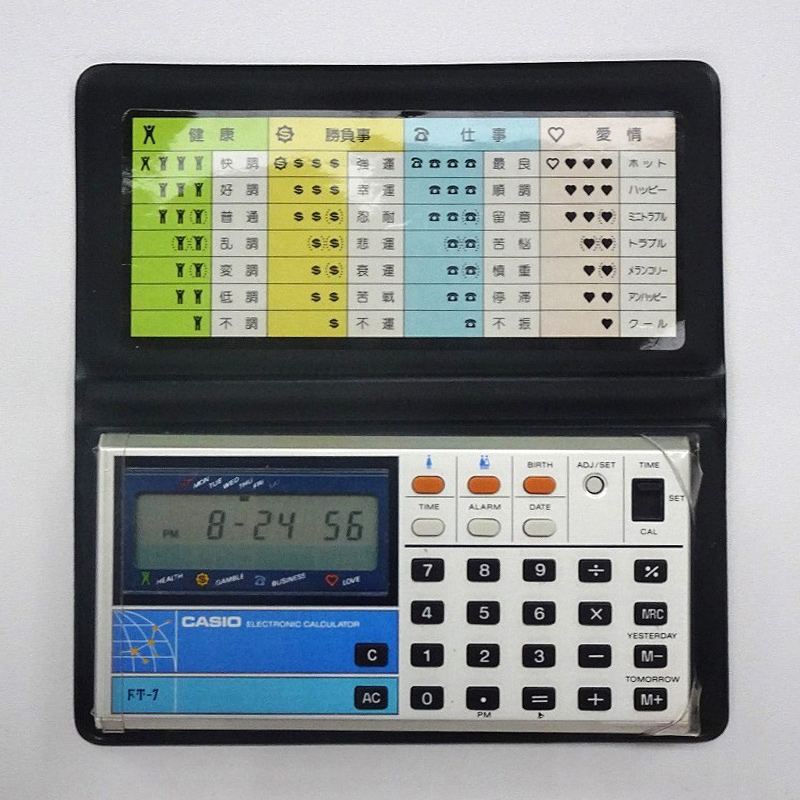

FT-7(1981年)

「バイオレーター」は、人間の生体のリズムが一定の法則にしたがっているというバイオリズム理論に基づいた電卓です。生年月日と日付を入力することで、その日の心身の健康状態などがわかる電卓です。

「FT-7」は、生年月日を入力して相性占いなどが楽しめる電卓です。

カシオのエンタメ電卓の代表的存在であるゲーム電卓は、遊びと実用の両方に使えるツールとして人気を博しました。

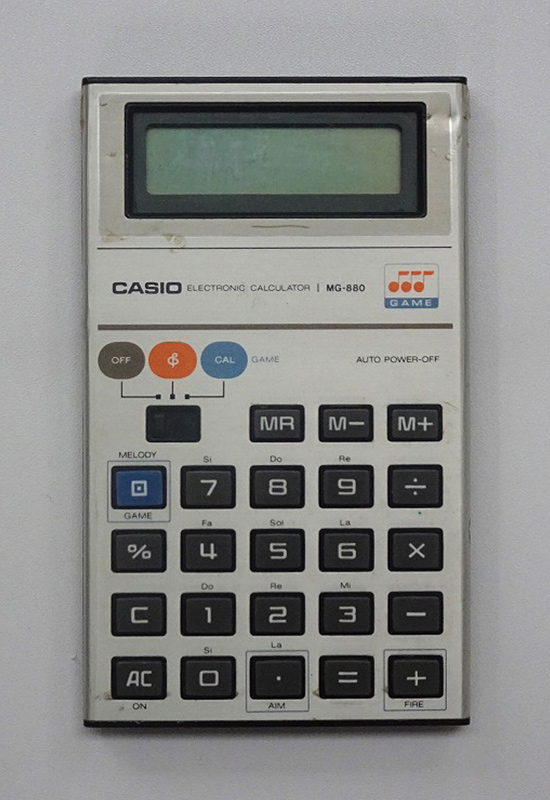

MG-880

(1980年)

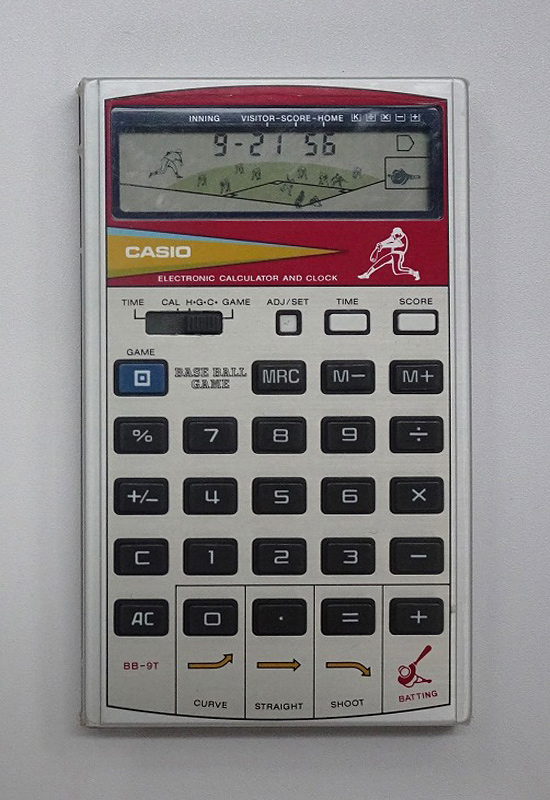

BB-9

(1982年)

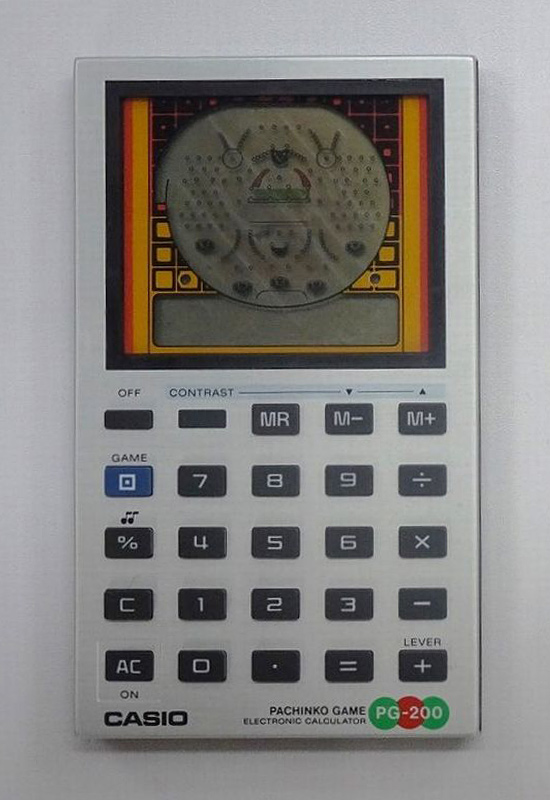

PG-200

(1983年)

1号機の「MG-880」は、画面右から近づいてくる数字を、キー操作で撃ち落とすゲーム。反射神経と頭の両方を使う傑作ゲームでした。現在でも復刻モデルが販売されています。

野球ゲームができる電卓「BB-9」は、公式noteで詳細をご覧ください。

カシオのオモシロ電卓物語 Vol.1:野球ゲームができる「BB-9」(動画あり)

パチンコゲーム「PG-200」の画面はパチンコそのものです。表示がどうみてもゲームで、電卓に入っているゲーム機能という隠し味が、思い切り表に出てしまっています(笑)。

ゲーム電卓が人気を博したため、カシオは電卓機能を省いたゲーム専用機も開発し、数々のユニークなモデルを発売しました。

超ユニークな機能を備えたモデル

ST-1

(1977年)

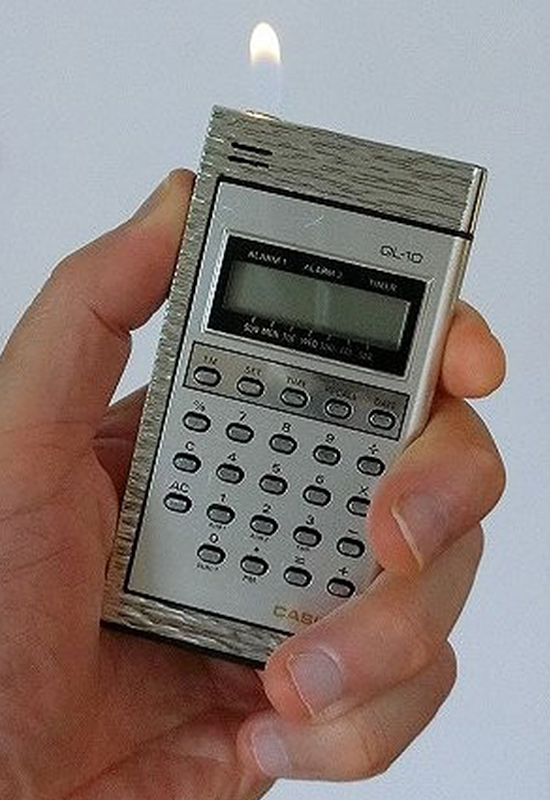

QL-10

(1978年)

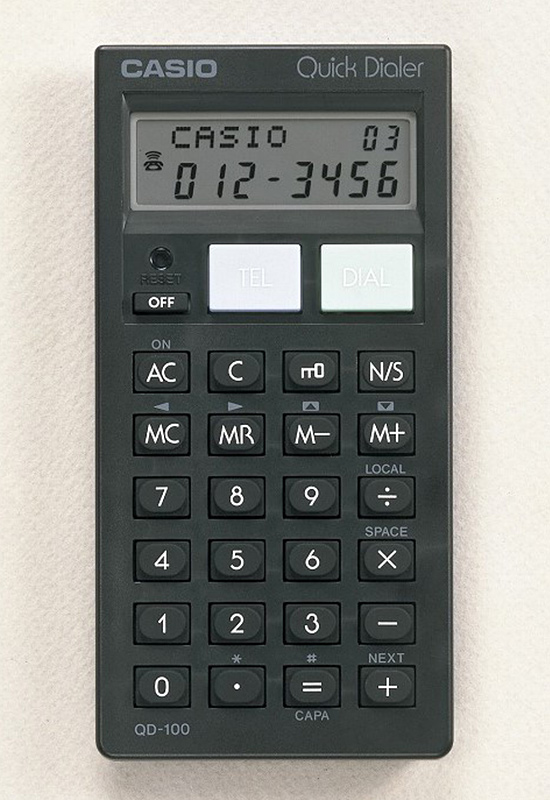

QD-100

(1987年)

「ST-1」は、ピストルのような形状から、一見して電卓だとは分かりません。実はこれはストップウオッチ付きの電卓。瞬時にトリガーを引いて正確に計測できるよう、この形状になっています。

今回もっとも話題になった「QL-10」は、着火ライターがついている電卓。長らく会社の中に眠っていましたが、今回の特別展示でよみがえりました。一般に売っているライター用のガスを注入すれば使えます。オフィスで普通にたばこを吸っていた時代、手に届く場所にある電卓にライターがついていたら便利だという発想から生まれました。

「QD-100」は、現代では説明が難しい「電話をかけられる電卓」です。電話帳機能から番号を呼び出して本体裏のスピーカーを受話器に当てると「ピポパポピポパポ」というプッシュホンの音声信号を出して電話をかけます。実は今でも固定電話や公衆電話なら使える機能です。

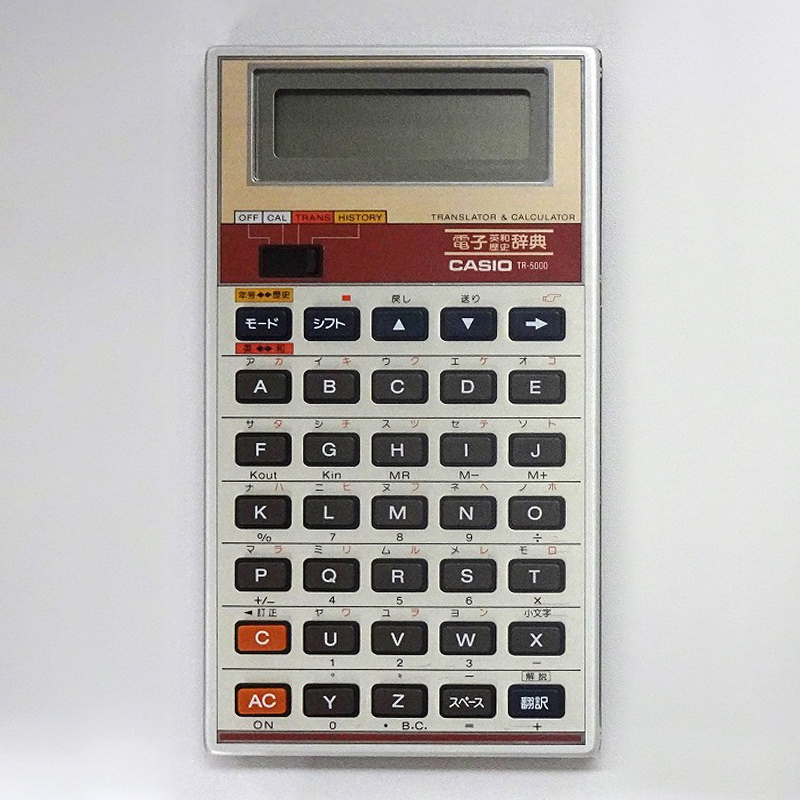

TR-5000(1981年)

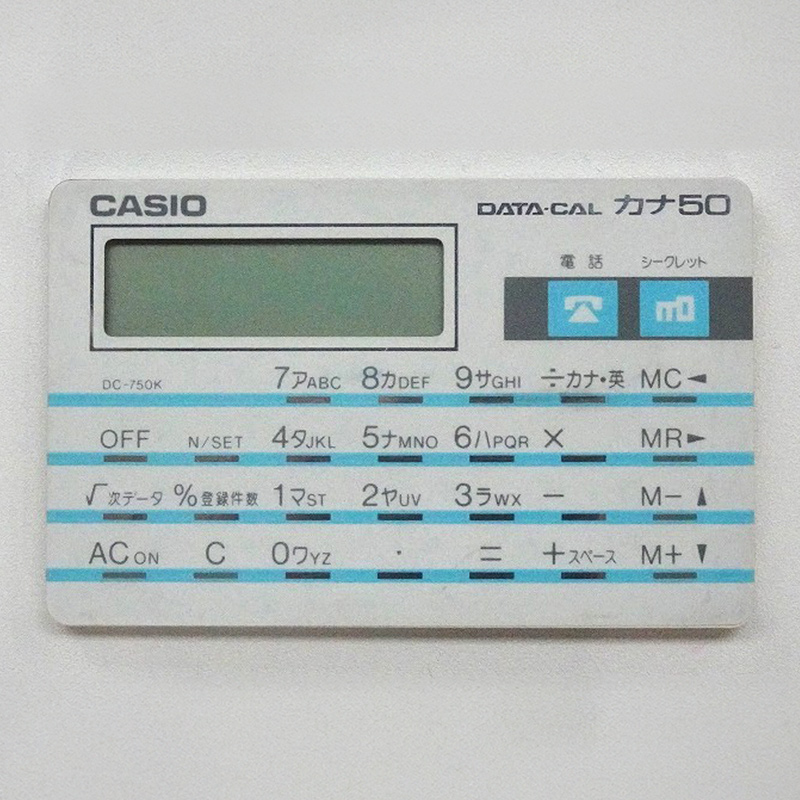

DC-750K(1987年)

「TR-5000」には歴史事典機能がついています。年を数字で打ち込むと、その年に起きた歴史上のできごとが表示されます。たとえば「794」と打つと「ヘイアンキョウ」と表示されます。

「DC-750K」は、電卓と電話帳などのデータ記憶機能が融合した「データキャル」シリーズです。カードサイズで持ち運びが便利なことから、ビジネスマンのユーザーに重宝されました。パスワードによるデータ保護機能もついています。

電卓としての使いやすさを追求したモデル

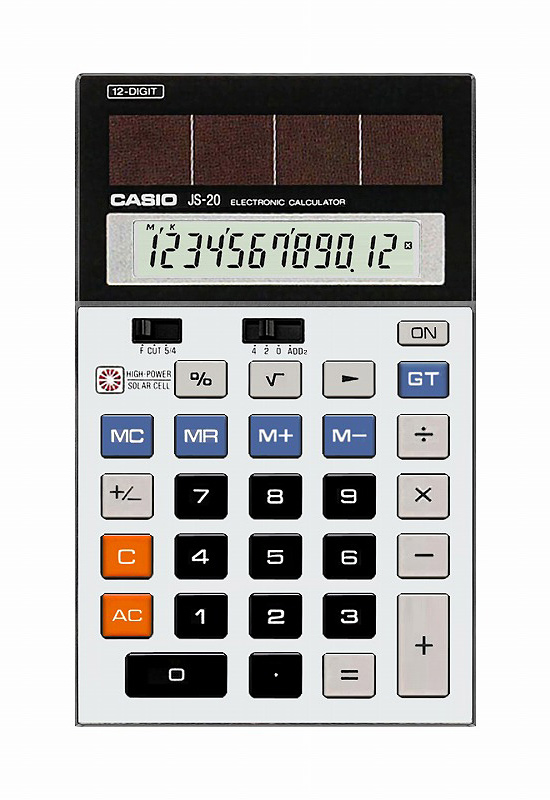

JS-20(1983年)

「JS-20」はカシオ初のソーラー駆動電卓です。長らく電卓はコンセント(AC電源)でしか動きませんでしたが、1970年代には乾電池で動くようになりました。省電力技術の発展により、1983年に発売されたこのモデルで、ついにソーラー駆動が可能になりました。

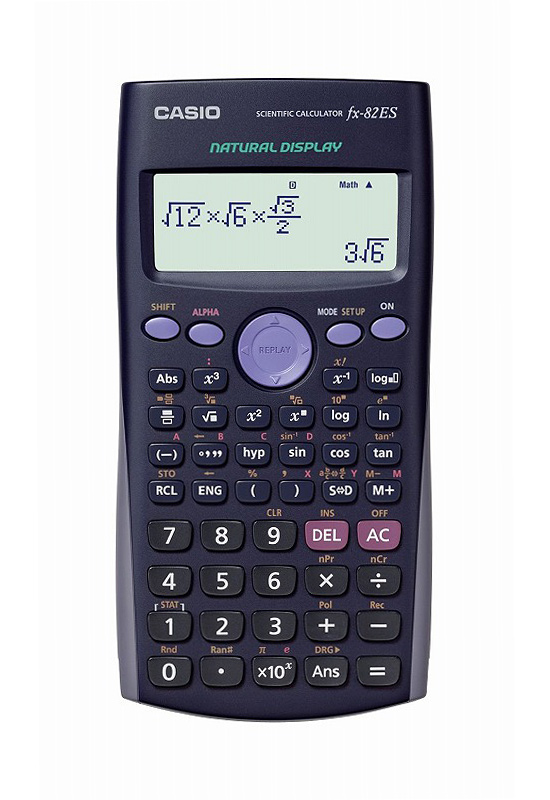

fx-82ES

(2004年)

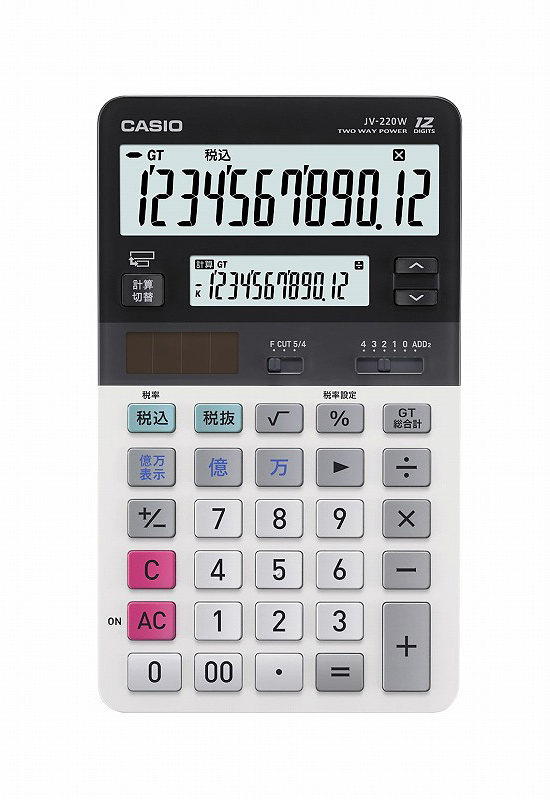

JV-220W

(2011年)

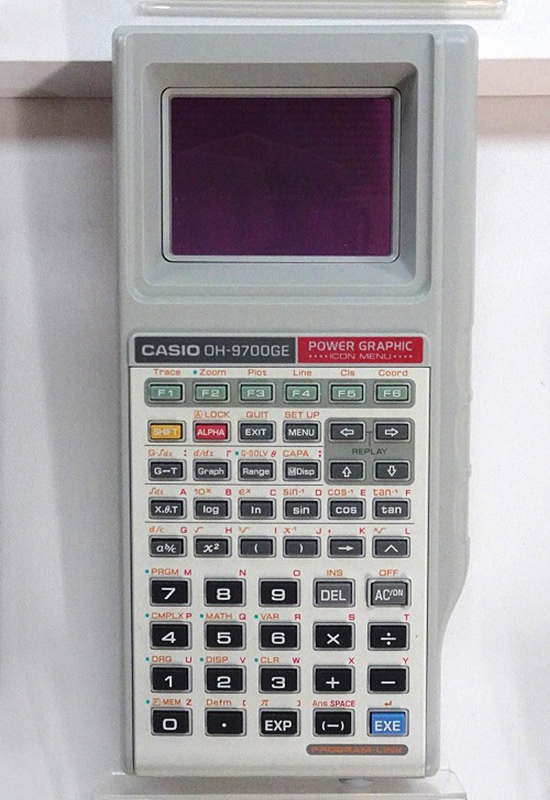

OH-9700GE

(1994年)

電卓の重要なインターフェイスである表示にも、工夫を重ねてきました。かつて関数電卓には特有の表示方法があって、これを読み取れないと使えませんでした。「fx-82ES」は、分数や平方根などの数式を、教科書通りに表示できるようにした電卓です。

「JV-220W」は、2つのディスプレイを持つ電卓です。2つの計算結果を比較したり、検算したりできました。

「OH-9700GE」は、1994年に発売されたグラフ関数電卓です。当時、学校や会社では、透明フィルムに描いた資料を台に置いてスクリーンに投影するオーバーヘッドプロジェクター(OHP)が使われていました。現在のパワーポイントと同じ存在です。OH-9700GEは、本体の透明なディスプレイをOHPの台に置いて、数字やグラフをそのまま投映できました。

海外では、国や地域に特有の習慣に対応したモデルも発売してきました。

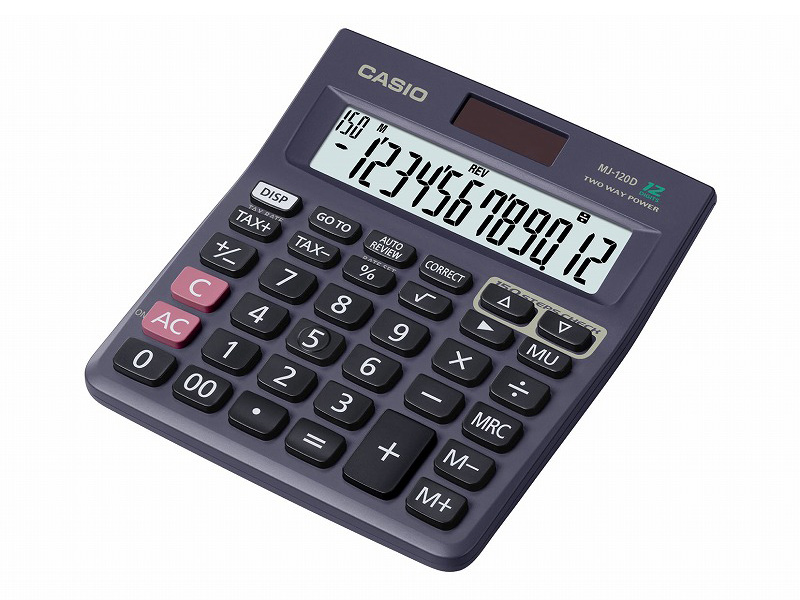

MJ-120D(2011年)

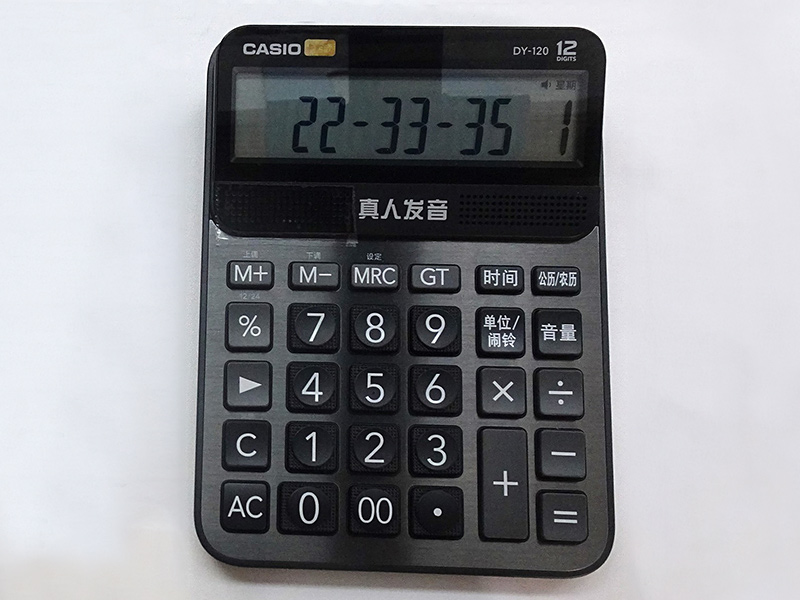

DY-120(2014年)

「MJ-120D」は、インド式桁区切りに対応した電卓です。日本では1億は「100,000,000」ですが、インドでは「10,00,00,000」と書きます。インドのユーザーの要望に応えて、この表示に対応した電卓を発売しました。

「DY-120」は、中国で発売された電卓です。キーを叩くと「1(イー)」「2(アル)」と電卓が発音します。これは店頭で店員が正確にキーを打っていることをお客様が確認できる機能です。

オフィス以外での用途に目を向けた電卓も、数多く送り出しています。

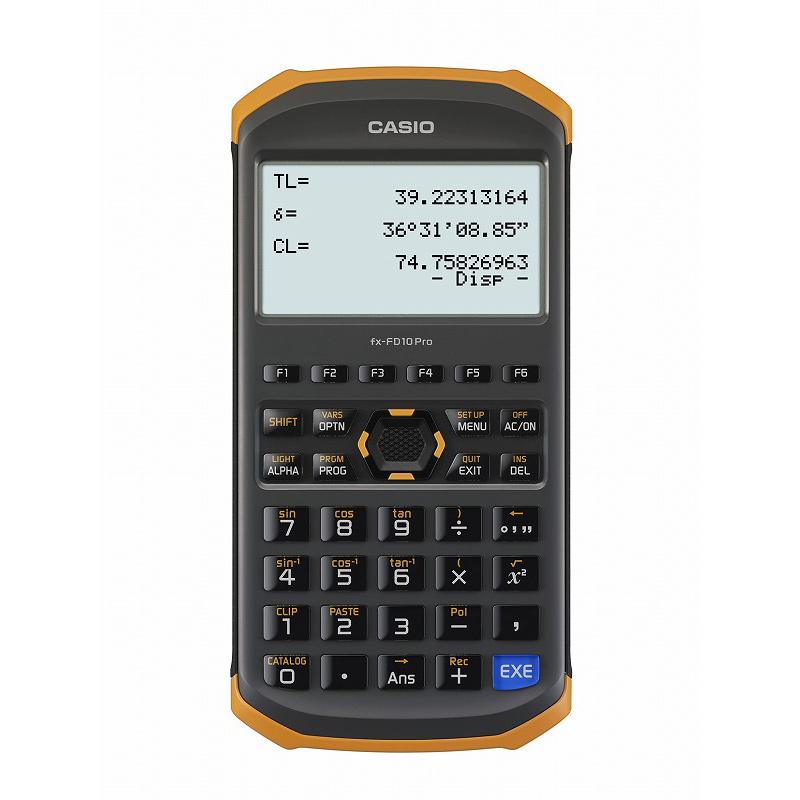

fx-FD10 Pro(2014年)

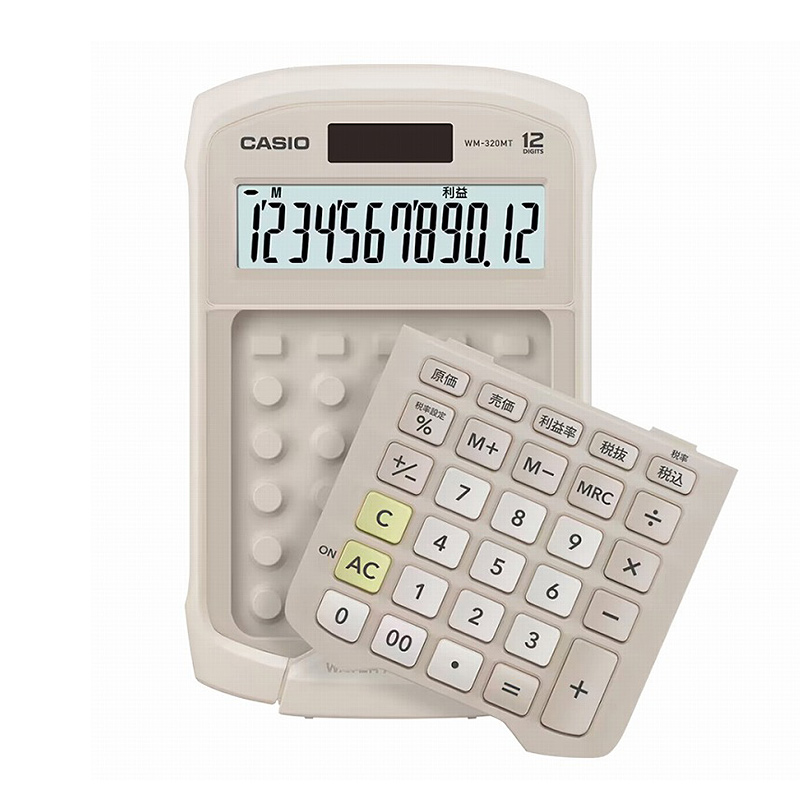

WM-320MT(2015年)

「fx-FD10 Pro」は、測量現場向けの電卓です。測量に必要な計算機能のほか、現場の環境に耐える防水機能も備えています。

「WM-320MT」は、操作パネルを取り外して洗える防水・防塵電卓です。飲食店などの水や油を扱う現場でも電卓が使えるように開発されました。

進化を続ける最新モデル

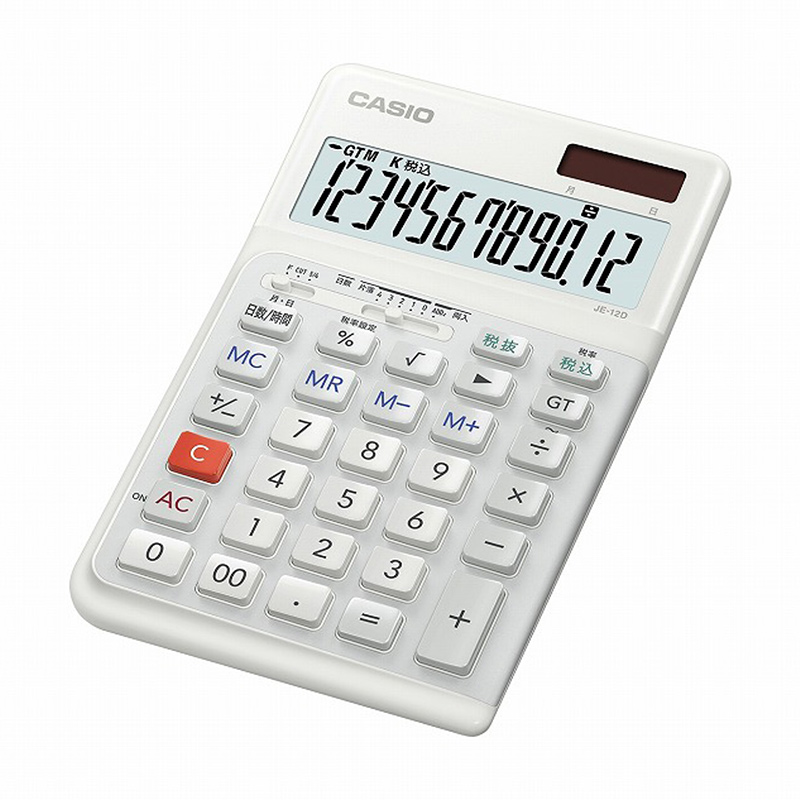

JE-12D(2022年)

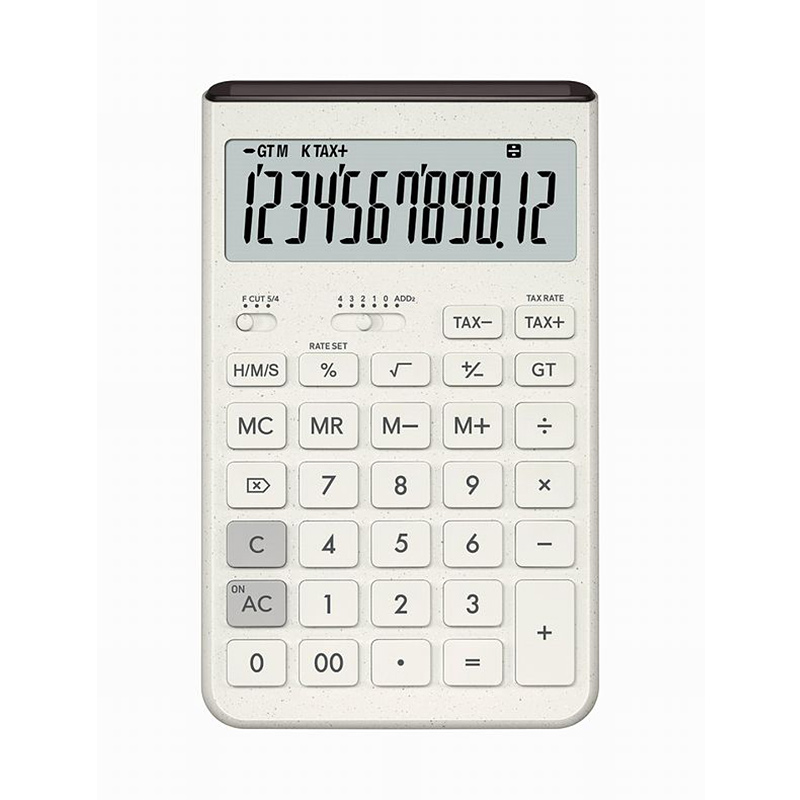

JT-200T(2025年)

「JE-12D」は人間工学に基づいて、操作面を横方向に3度傾斜させて設計した電卓です。

「"Comfy" JT-200T」は、ソーラーパネルを本体上部の側面に配置したデザイン電卓です。

以上、特別展示された全モデルを紹介しました。

説明員「電卓は時代を反映していると再認識しました」

記念館の説明員の尾﨑さんに、期間中の予約状況や、来館された方の感想をうかがいました。

樫尾俊雄発明記念館 説明員 尾﨑 久高さん

期間中は、多くの方から予約と問い合わせをいただきました。Web予約システムで1日ずつ予約枠を開いていったのですが、午前0時に開くと0時5分にはもう予約が入っていて驚きました。

来館された方には、展示品と同じモデルを使っておられた方も多く「私、カード電卓を持ってました!」と懐かしそうに語る方もいらっしゃいましたね。

当時を知らない若い世代の方には、新鮮な驚きがあったようです。「どうしてライター付き電卓がつくられたんですか?」というご質問をいただいて、当時のオフィスの様子を説明すると「そういう時代だったんですね!」と納得されていました。

そもそもバイオリズムとは何か、オーバーヘッドプロジェクターとは何か、という質問も多くいただきました。私の世代が普通に使っていたものがもう過去になっていて、電卓に反映された時代の変化を再認識しました。私たち説明員にとってもユニークな体験でした。

ペンダント電卓がお気に入りとのこと

見逃し配信、いかがでしたでしょうか?

今回、予約ができなかった方、東京に来るのが難しい遠方の方々、そして、初めてこの展示を知った方々にとって、ご参考になれば幸いです。

最新記事

-

2026年1月22日スポーツ・文化支援 サステナビリティ 時計CASIO所属の石川遼プロがマザーファクトリー・山形カシオを表敬訪問

2026年1月22日スポーツ・文化支援 サステナビリティ 時計CASIO所属の石川遼プロがマザーファクトリー・山形カシオを表敬訪問 -

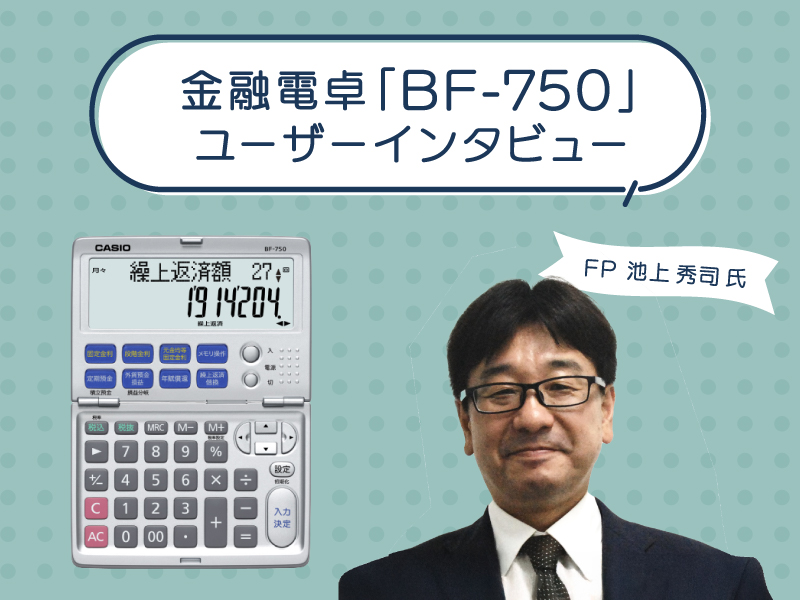

2026年1月20日電卓ファイナンシャルプランナーが実践!金融電卓を活用したコミュニケーション術

2026年1月20日電卓ファイナンシャルプランナーが実践!金融電卓を活用したコミュニケーション術 -

2026年1月15日環境の保全 WILD MIND GO! GO! サステナビリティ自然素材で正月飾りを作るワークショップを開催 by WILD! MIND! GO! GO!

2026年1月15日環境の保全 WILD MIND GO! GO! サステナビリティ自然素材で正月飾りを作るワークショップを開催 by WILD! MIND! GO! GO! -

2026年1月15日時計受験に備えて腕時計も整備 電池残量を今すぐチェック!

2026年1月15日時計受験に備えて腕時計も整備 電池残量を今すぐチェック! -

2026年1月8日時計【開発者インタビュー】日本の伝統色「縹色」と木組着想の文字板モデルのこだわり

2026年1月8日時計【開発者インタビュー】日本の伝統色「縹色」と木組着想の文字板モデルのこだわり -

2026年1月5日新年のご挨拶 ~新たな時代の歓びに向かって~

2026年1月5日新年のご挨拶 ~新たな時代の歓びに向かって~

最新記事

-

2026年1月22日スポーツ・文化支援 サステナビリティ 時計CASIO所属の石川遼プロがマザーファクトリー・山形カシオを表敬訪問

2026年1月22日スポーツ・文化支援 サステナビリティ 時計CASIO所属の石川遼プロがマザーファクトリー・山形カシオを表敬訪問 -

2026年1月20日電卓ファイナンシャルプランナーが実践!金融電卓を活用したコミュニケーション術

2026年1月20日電卓ファイナンシャルプランナーが実践!金融電卓を活用したコミュニケーション術 -

2026年1月15日環境の保全 WILD MIND GO! GO! サステナビリティ自然素材で正月飾りを作るワークショップを開催 by WILD! MIND! GO! GO!

2026年1月15日環境の保全 WILD MIND GO! GO! サステナビリティ自然素材で正月飾りを作るワークショップを開催 by WILD! MIND! GO! GO! -

2026年1月15日時計受験に備えて腕時計も整備 電池残量を今すぐチェック!

2026年1月15日時計受験に備えて腕時計も整備 電池残量を今すぐチェック! -

2026年1月8日時計【開発者インタビュー】日本の伝統色「縹色」と木組着想の文字板モデルのこだわり

2026年1月8日時計【開発者インタビュー】日本の伝統色「縹色」と木組着想の文字板モデルのこだわり -

2026年1月5日新年のご挨拶 ~新たな時代の歓びに向かって~

2026年1月5日新年のご挨拶 ~新たな時代の歓びに向かって~