生物多様性にかかわる社会課題への本業貢献

生物多様性にかかわる社会課題への本業貢献

プラスチックごみを削減するラベルライター「Lateco(ラテコ)」

地球環境問題としての海洋プラスチックごみ問題はますます重要性が高まっています。海洋ごみは石油由来の漁業資材が廃棄されたものの他、陸域で発生したプラスチック製の使い捨ての容器包装などのごみが河川を経由して海に流れ出したものなどがあります。これらは海洋の生態系に影響を及ぼしていることが明らかになりつつあり、我々が食糧として利用する海産物への影響が懸念されています。

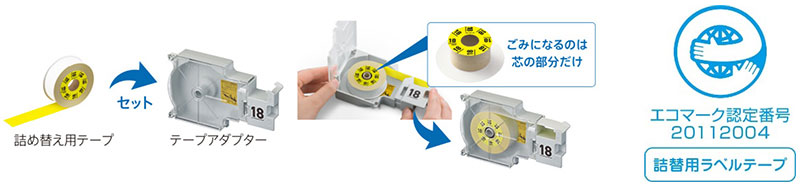

「Lateco」は従来のラベルライターをリデザインし、テープの無駄な余白を最小化するとともに、テープカートリッジの使い捨てを回避できる設計とすることにより、従来の自社製品と比較してプラスチックごみを大幅に削減しました。

この取り組みは環境省のプラスチック・スマートキャンペーンにも登録しているほか、2021年にはLatecoテープが「エコマークアワード2021ベストプロダクト」を受賞しました。

EC-K10

EC-P10

テープ交換時のプラスチックごみの量を大幅に削減 カートリッジは繰り返し使用

従来製品とのごみ量の比較

従来製品とのごみ量の比較

※テープ単体の梱包状態にて、ネームランドテープ18㎜幅、Latecoテープ18㎜幅で比較

環境省「プラスチック・スマート」での提携先として、2021年3月に神奈川県三浦郡葉山町と協定を締結したのに続き、2022年3月には山形県東根市との間で「プラスチックごみ削減のための連携に関する協定」を締結、また、長野県駒ヶ根市とリサイクルトナーやリサイクルインクリボンなどリサイクル商品の製造販売を行うケイティケイ株式会社と当社の三者による「プラスチックごみ削減のための連携に関する協定」を2022年10月に締結しました。

葉山町は環境配慮の取り組みとして「はやまクリーンプログラム」を実施しており、プラスチックごみの削減に向けた課題認識・取り組みに共通点があり、本協定を締結することで、相互連携と一層の推進を図っていきます。

東根市との協定には当社グループ会社である山形カシオも参加しており、今後東根市での様々な活動に参加していく予定です。

長野県駒ヶ根市とケイティケイ株式会社と当社の三者は、それぞれが連携したプラスチックごみの削減による循環型社会の実現をめざします。

葉山町と「プラスチックごみ削減のための連携に関する協定」を締結

社員有志によるごみ拾いイベントへの参加

海洋プラスチックごみ問題は、海に棲む生物に様々な悪影響を及ぼしており、生物多様性にかかわる重要な問題ですが、裏を返せば人類の食料としての海洋の水産資源の持続的な利用を危うくする社会課題です。この問題では、陸域で発生したごみが河川を通じて海洋に流出している量があまりにも多いために、まずは使い捨てのプラスチックの使用量を削減することが求められています。

これらの社会課題について現場活動を通じてより理解を深めるため、2019より4年連続でLateco関連部門を中心とする社員有志が「ふるさと清掃運動会in荒川」に参加しています。

例年数百名の参加者が集まるこのイベントですが、ここ3年は新型コロナの感染防止対策として実行委員会様にて規模を縮小し開催されています。そうした中で、感染防止対策をしながら他の多くの参加者の方々と協力して荒川の漂着ごみや不法投棄ごみを精力的に回収しており、一定の評価をいただいています。

ビフォア

アフター

当社社員有志を含む参加者全員での集合写真

環境保護団体とのコラボレーションによる生物多様性保全

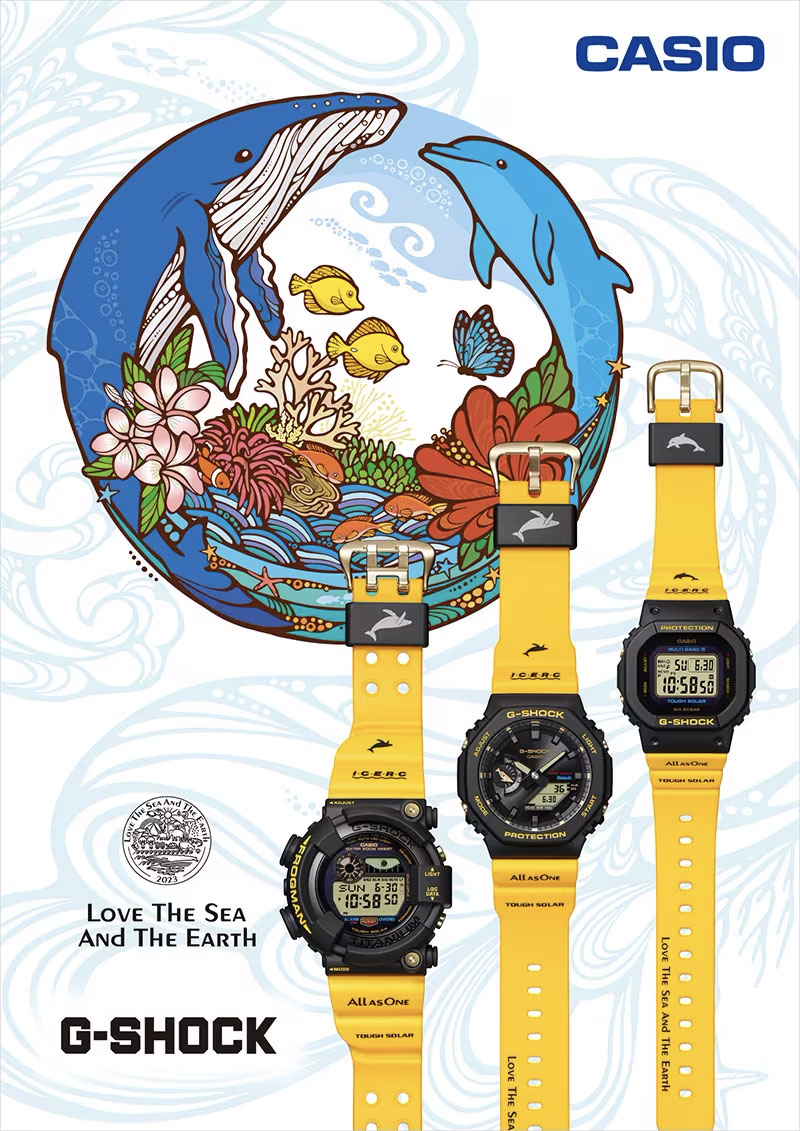

カシオはウオッチ製品において、G-SHOCK/BABY-G/PROTREKなどのブランドを展開しています。

これらのブランドではユーザーによるさまざまな活動の場を想定し、そこで役立つ機能・性能やデザインを有する製品を提供しています。想定している活動の場は、陸上、海洋などさまざまな地域の豊かな、そして時に過酷な自然環境下にあります。

これらのブランドを展開するメーカーとしては、自然環境の保全を支援する責務があるものと考えます。このため、自社の本業を活かして複数の環境保護団体等とコラボレーションモデルの商品化を毎年実施しており、当社ブランドの知名度や商品力を生かして各団体の環境保護活動の活性化や認知度向上に貢献しています。

G-SHOCK、BABY-G 「Love The Sea And The Earth」

G-SHOCK、BABY-G、PROTREKは「Love The Sea And The Earth」というテーマのもと、「アイサーチ・ジャパン」(国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター)、「アクアプラネット」、「アースウォッチ・ジャパン」、「日本自然保護協会」などの環境保護団体とのコラボレーションモデルの開発を進め、商品の提供や情報発信など各団体の活動活性化の側面で貢献しています。

また、1994年のイルカ・クジラモデルから開始したアイサーチ・ジャパンへのサポートは2023年に29年目を迎え、継続的なサポートと商品化を実現しています。

アイサーチジャパン

アクアプラネット

日本自然保護協会

アースウォッチジャパン

詳細はこちらをご覧ください

ロゴシーズによるサンゴ礁保全活動への貢献

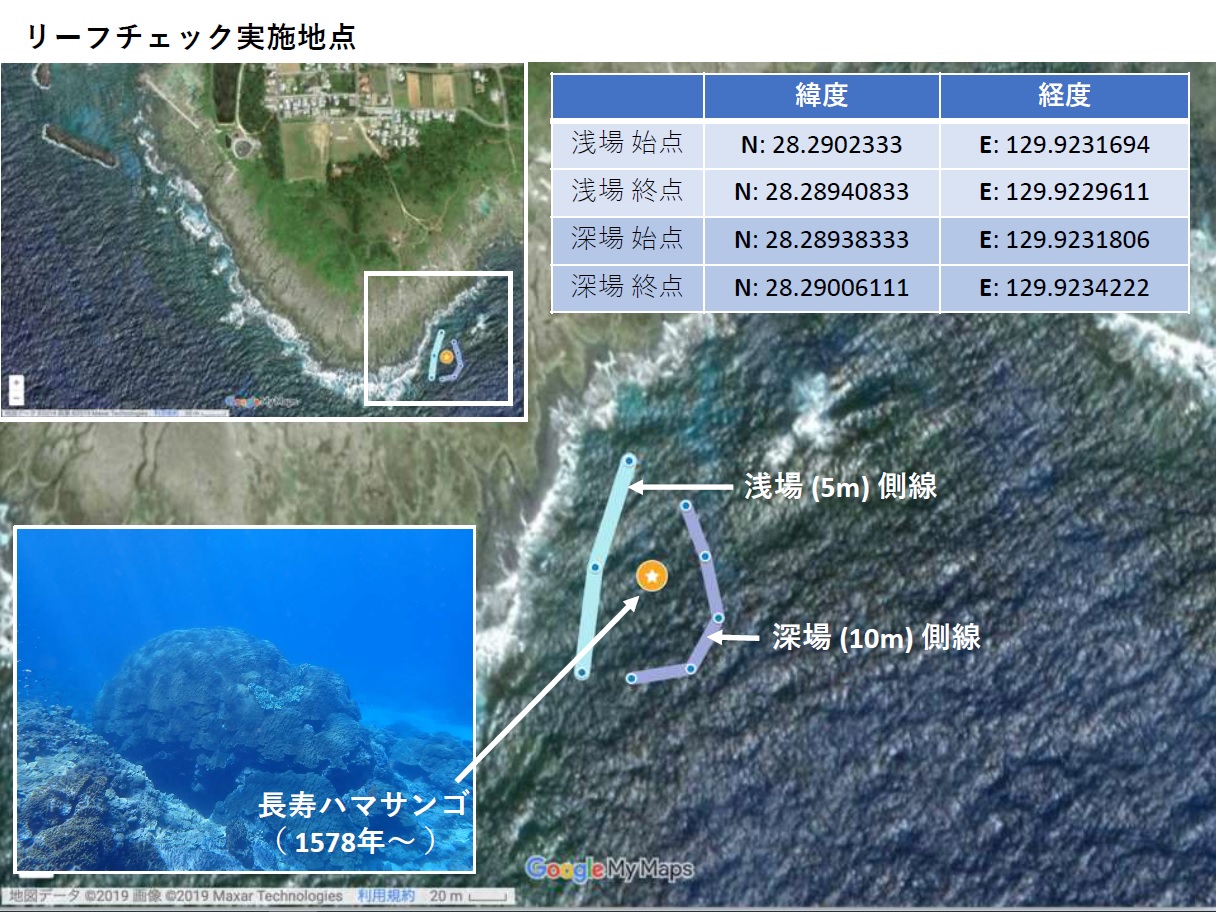

2020年10月18日鹿児島県喜界島でサンゴの健康調査『リーフチェック in 喜界島』が開催され、山形カシオがロゴシーズの機材提供で協力しました。

水中トランシーバー

「ロゴシーズ」

リーフチェックとは、世界規模でサンゴ礁の「健全度」を調査するための、世界統一手法によるボランティアベースのサンゴ礁モニタリング調査です。サンゴ礁に生息している魚類その他の生物の種類や海底の状態を記録し、サンゴ礁の健康状態を評価しサンゴ礁の保護などについて啓発を行い、人為的な影響を低減することを目的としています。

新型コロナウイルスの影響から、島外からのボランティアダイバーの募集は控え、WWF JAPAN、喜界島サンゴ科学研究所、奄美海洋生物研究所、ヨネモリダイビングサービス、島内のダイバーの皆さんのみで調査が行われました。

当日は40m近い透明度の中での開催で調査日和となったようです。気になるサンゴの健康状態は、2019年と比べて変化は無く、白化も少なく良好だったとのことです。

リーフチェックの写真をご提供いただいたヨネモリダイビングサービスさんからは

「水中でのコミュニケーションには欠かせない器材で、リーフチェック時には大変重宝しております。リーフチェックでは基本、2人もしくは3人一組でチェックするため、確認・連携・指示等的確に音声で伝えられるのが有難いです。」

というコメントをいただきました。

出典(喜界島サンゴ礁科学研究所)